ユネスコ無形文化遺産登録記念「匠のわざと日本の文化を未来へ紡ぐ 伝統的酒造りシンポジウム」レポート

文化庁では、ユネスコ無形文化遺産に日本の「伝統的酒造り」が登録されたことを記念し、同時に本年1月の能登半島地震及び9月の能登半島豪雨で被災された酒蔵を含む皆様の支援につながればという思いで、表記のシンポジウムを開催いたしました。2日間で延べ3,411名が来場し、大盛況の中幕を閉じました。

シンポジウムでは「伝統的酒造り」に関するわざや歴史・文化を「学ぶ」「味わう」「繋げる・広げる」という視点で体験できるようコンテンツを用意しました。

「学ぶ」コンテンツとして、伝統的酒造りの技や能登半島における酒造りの実情についての展示を行い、石川の酒蔵による被災蔵への支援を通じて伝統的酒造りが連綿と受け継がれていることを広く知っていただきました。また、開催地である石川の伝統芸能の鑑賞、北陸の食や工芸品の制作体験を提供し、参加者の方々に、石川県の文化的魅力を感じていただきました。

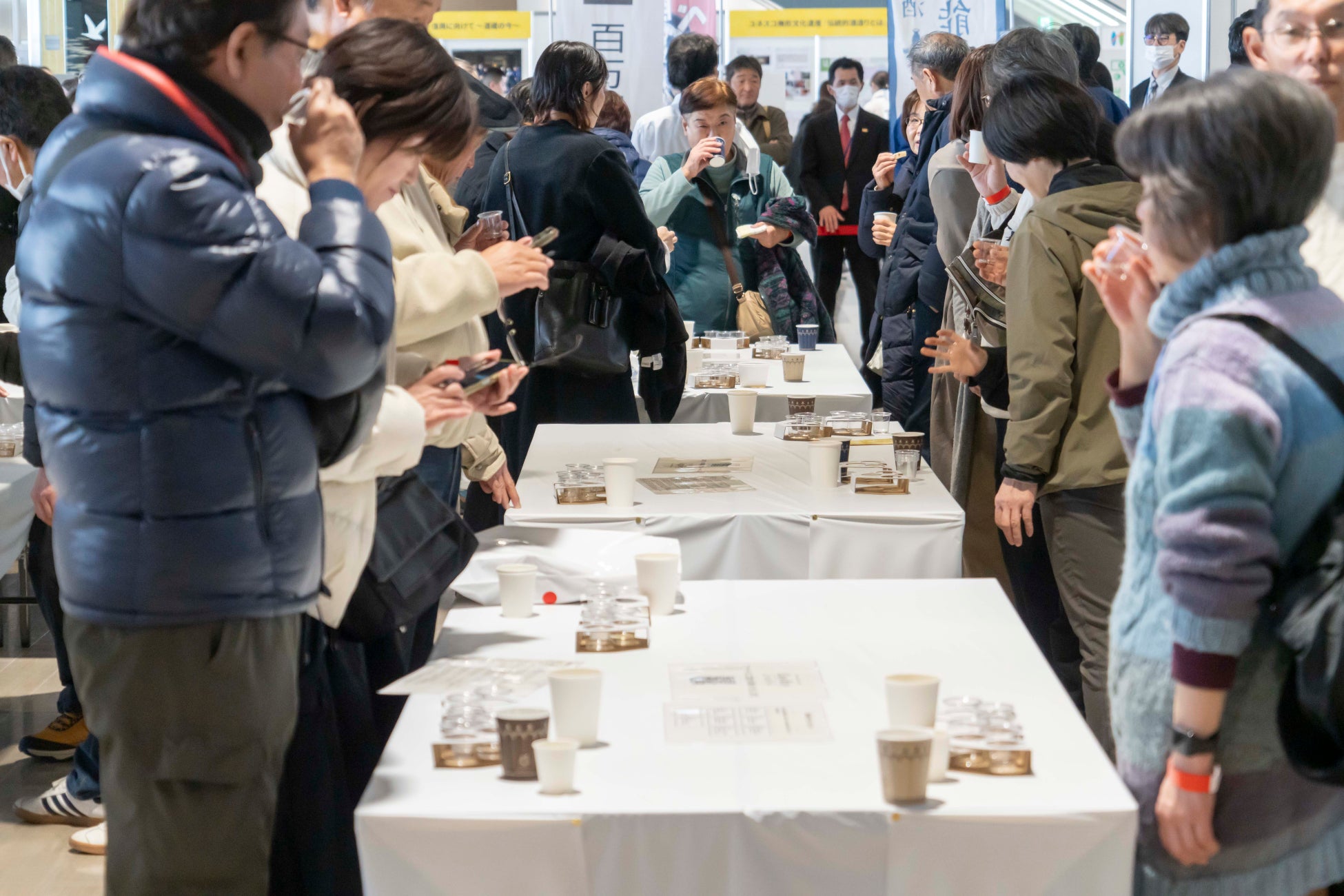

「味わう」コンテンツとして、「石川県のお酒の飲み比べ体験」を実施しました。石川が誇る合計24種類の日本酒が並び、参加者に繊細な違いを実際に味わっていただき、伝統的酒造りへの理解を深めていただきました。また、「出張!日本の酒情報館」では、全国の日本酒、焼酎、みりんを提供し、日本全国の伝統的酒造りを通して醸されたお酒を体験していただきました。

さらに、物販エリアでは、石川にゆかりの特産品などが販売され、能登の事業者と来場者との間に会話も生まれ、震災への理解に繋がりました。

「繋げる・広げる」コンテンツとして、伝統的酒造りに関わるさまざまな方々にご登壇いただきトークセッションを行いました。オープニングセレモニーでは、来場者に向けて金箔を用いた日本酒を振る舞い、伝統的酒造りを未来へとつなげていく決意を感じていただきました。

■1日目の会場の様子まとめ

初日は、開場前から多くの来場者にお越しいただきました。開場の時刻となると、一斉に各ブースを訪れ、思い思いにコンテンツを楽しまれていました。

物販エリアでは、列ができるほど賑わっている中、ステージでは石川県箏曲連盟による華々しい演奏から幕を開けました。シンポジウムを記念したオープニングセレモニーでは鏡開きを実施し、会場全体から拍手が起こりました。

その後、飲み比べエリアでは、24種類の日本酒が会場に並び、参加者は、丹念に作られた日本酒の地域や製法によって異なる味わいを、飲み比べを通して楽しまれていました。また、体験ブースでは、北陸地方の伝統文化が体験できるワークショップにおいて職人の技に実際に触れる機会が設けられ、子どもから大人まで幅広く楽しまれていました。

■2日目の会場の様子まとめ

初日に引き続き多くの来場者にお越しいただき、石川県加賀地方に伝わる伝統芸能の加賀獅子による迫力のある演出からはじまりました。豪勢な獅子舞が会場全体を力強く動き回り、躍動感のある踊りに来場者は目を奪われました。

ステージコンテンツでは能登の現状をテーマとしたトークセッションも行われ、シンポジウム内で提供された日本酒について更に理解を深める場となりました。物販の商品はほぼ完売し、復興支援の一助になり、さらに、能登の事業者と来場者との間で会話も生まれ、非常に温かい雰囲気の中幕を閉じました。

■ シンポジウム概要

・タイトル:匠のわざと日本の文化を未来へ紡ぐ 伝統的酒造りシンポジウム

・主催:文化庁

・特別協力 :北國新聞社

・後援:石川県、金沢国税局、北陸農政局、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会、日本酒造組合中央会、石川県酒造組合連合会、北陸三県卸売酒販組合、石川県小売酒販組合連合会、MRO北陸放送、テレビ金沢

・事務局:株式会社ぐるなび

・URL:https://www.bunka.go.jp/traditional_sake_making_symposium/

■伝統的酒造りとは

「伝統的酒造り」とは、杜氏・蔵人等がこうじ菌を用い、長年の経験に基づき築き上げてきた酒造り技術のことで、500年以上前に原型が確立したといわれている。日本各地の気候風土に応じて発展し、日本酒、焼酎、泡盛、みりん等の製造に受け継がれてきた。

また、祭事や婚礼といった日本の社会文化的行事に酒が不可欠な役割を果たしており、伝統的酒造りはそれを根底で支える技術とされる。

こうした「伝統的酒造り」は、2024年12月5日にユネスコ無形文化遺産保護条約 第19回政府間委員会(於:パラグアイ)において、ユネスコ無形文化遺産に登録された。

各コンテンツの詳細レポート

【1月25日(土)ステージコンテンツレポート】

■9:45- 筝曲

開場前から多くの来場者にお越しいただき、ステージコンテンツは石川県箏曲連盟による華々しい演奏から幕を開けました。古くから日本の歴史とともにあり、今もなお受け継がれている筝を使い、名曲「春の海」などの演奏が行われました。

■10:15- オープニングセレモニー「石川県に関わる全ての皆様を応援したい」

筝による演奏後、文化庁長官 都倉俊一のほか、石川県知事 馳浩氏、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会会長 小西新右衛門氏等にご登壇いただき、シンポジウムの開催を記念したオープニングセレモニーを実施しました。文化庁長官 都倉俊一が「この機会に石川県の魅力を国内外に発信することによって能登の復旧復興を後押しし、石川県に関わる全ての皆様を応援したい」と挨拶しました。その後鏡開きを実施し、会場から歓声が上がりました。来場者に金箔を用いた日本酒を振る舞い、会場全体で「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産登録をお祝いしました。

■11:30-御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)

オープニングセレモニー終了後、まだ余韻が残るステージにて石川県輪島市名舟町に伝わる郷土芸能である「御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)」が披露されました。昨年1月の地震により太鼓が保管されていた集会所や神社などが被害を受けましたが、それにもめげず、活動を継続してきました。この日も能登の復旧・復興を願う力強い音色が会場中に響き渡りました。

■12:00-「伝統的酒造り」を知る。「杜氏が築き上げてきたわざ、受け継ぐ必要がある」

初日の午後、最初のステージコンテンツとしてユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」について、実際の担い手の方々によるトークセッションが行われました。多くの蔵人を束ねる杜氏の指揮のもと日本の酒造りは行われており、杜氏が長い歴史の中で築き上げてきたしなやかな感性や優れた技術を後世に受け継いでいく必要があるというお話がありました。

酒造りの中でも、特にこうじ造りは、感覚や手触りといった五感による判断が重要な製造工程であり、そこでふるうわざの良し悪しで、酒の品質が決まります。最近は、酒造りの多くの行程をスマホ等の計算ツールで管理する蔵もあるが、ツールのデータに頼りすぎると、計算値に誤りがあった時に対応できず、やはり職人の判断や手作業のわざが大事であるというお話をいただきました。担い手の視点から見る「伝統的酒造り」を学ぶ機会となりました。

■13:00-和楽器の演奏

石川が誇る邦楽舞踊の発展と次世代への継承を目指している石川県邦楽舞踊協会により、箏、横笛、民謡、囃子を組み合わせた演奏をしていただき、流麗で豊かな音の重なりが会場を包みました。

■14:00-「伝統的酒造り」ユネスコ無形文化遺産登録記念 中田英寿×生江史伸×岩田渉 スペシャル鼎談

1日目最後のステージコンテンツは全国450以上の蔵を訪ねて日本酒の知見を高め、業界発展のために活動している中田英寿氏、レフェルヴェソンス シェフ 生江史伸氏、THE THOUSAND KYOTO シェフ・ソムリエ 岩田 渉氏の3名が登壇しディスカッションが繰り広げられました。

日本酒×食の魅力について、生江氏は「他のアルコール飲料と比較した際、食事との相性の幅が広く、楽しい発見が多い」とお話しされ、岩田氏も「日本酒というのはお米で作られているので、お米に合う食材や調味料などを食べる日本人の文化と相性が良い」とコメント。

中田氏は「ここ10、15年の日本酒のレベルの上がり方は類をみないほど。技術の高さはこれまでの歴史の中でも頂点に来ているほど良くなっている」と語られました。

【1月26日(日)ステージコンテンツレポート】

■9:45-加賀獅子

2日目は石川県加賀地方に伝わる伝統芸能である加賀獅子による迫力のある演出からはじまりました。豪勢な獅子舞が会場全体を力強く動き回り、躍動感のある舞いに来場者は目を奪われました。4団体(大野町獅子舞保存会、戸水八幡神社獅子舞保存会、木越町獅子舞保存会、粟崎獅子舞保存会)が出演し、各人各様の大胆な演出に多くの拍手が上がりました。

■10:35-伝統的酒造りは 女性の感性が 輝く新たな時代に「時代が違えど酒造りは尊い仕事」

酒造りは長らく男性社会でしたが、現在は女性の活躍も増えています。そこで酒造りの現場からは喜多氏、椎谷氏、ファシリテーターとして神吉氏にご登壇いただきました。酒造りに女性が携わる道を切り開いた椎谷氏は、「女性が酒造りに入ることで、職場の清潔意識の向上や雰囲気の改善が見られた」と振り返りました。喜多氏は「女性が働きやすい職場はみんなが働きやすい職場と考え改善してきた。伝統に裏打ちされた手作りによる酒造りを続けていくことで、自分らしさ・女性らしさを表現したい」というお話を頂きました。椎谷氏の「国籍や性別に関係なく、日本酒という伝統的な文化を継承してほしい」とのコメントに、喜多氏も「時代が違えど、性別が違えど、酒造りは尊い仕事。どういう気持ちで向き合っているかが大切」と呼応。酒造りに対し真摯に向き合ってきたお二人らしいお言葉をいただきました。伝統的酒造りの現場の歴史について理解を深める場となりました。

■11:30-津軽三味線

津軽三味線を主体に石川や北陸の民謡研究を進める明宏会による演奏が披露されました。今回は津軽民謡を中心に演奏していただき、会場には三味線特有の力強さと繊細な音色が響きわたりました。

■12:00-外国人視点から見る伝統的酒造り 「先入観を持たずに、より深く日本酒を知っていく」

「伝統的酒造り」は日本国内だけでなく海外からも注目を浴びています。そこで外国人視点から見た日本酒の魅力や、その海外発信についてトークセッションが行われました。

まず増田氏が、その場で「にごり酒」を開封し、澄んだ上澄み部分と白く沈殿し濁った下層部分に分かれた「にごり」が瓶の中で絡む様子を披露した後、来場者ににごり酒が振舞われました。

Sake on Airのフランク氏とクリス氏からは、にごりを初めて見た時に驚いたエピソードの披露もあり、日本酒やその原型ともいえるにごり酒を学び、技術を知っていくことで先入観を持たずに日本酒の魅力を発見されてきた経験を語っていただきました。

■13:00-民謡民舞

民謡舞踊の普及と伝承を目的に石川県内外で精力的に活動を続けている「瀬尾明美民踊社中」による民謡舞踊を披露いただきました。石川の郷土と生活に根付いた伝統文化を発信しました。

■14:00-【石川県×伝統的酒造り】 能登の被災蔵の復旧・復興 に向けて

シンポジウム最後のステージコンテンツは2024年1月の能登半島地震で石川県の酒蔵は大きな被害を受けた石川県で酒・酒蔵を守り続けている蔵元の方々を迎え、能登の酒造の現状や今後についてトークセッションが行われました。

発災後すぐにもろみを救出し、お酒として製品に繋げるなど、能登の酒を守る活動をしつつも、能登では未だ酒造りを再開できていない蔵が現在も多くあり、酒蔵や醸造機器の修繕を進めている状況だとお話がありました。県内の他の酒蔵は共同醸造やクラウドファンディングを通じて支援し続けており、「能登の酒蔵の方が望む形で酒造りを再開してほしい」と力強い言葉をいただきました。能登の日本酒の灯火が絶えないように商品とその背景を知り、能登を訪れること自体が支援につながることを学びました。

【1月25日(土)・26日(日)他コンテンツ】

■ 伝統的酒造りの飲み比べ体験も盛況!

24種類の石川の日本酒が会場に並びました。参加者は、丹念に作られた日本酒の地域や製法によって異なる味わいを、飲み比べを通して楽しんでいただきました。お気に入りの日本酒を見つけ、購入いただくことで被災した酒蔵の支援にも繋がりました。

■出張!日本の酒情報館

全国の日本酒、本格焼酎・泡盛などの魅力を発信している「日本の酒情報館」が石川県に臨時出店し、ユネスコ無形文化遺産登録を記念したセットが販売されました。参加者からは、『さまざまなお酒を飲み比べできて楽しかった』など、伝統的酒造りに触れ、好評いただきました。

■展示

会場には、伝統的酒造りに関する展示物を複数設置しました。会場入口には多くの酒樽が並べられ、多くの来場者が写真撮影を行われておりました。また、能登上布と能登和紙を使用した展示物を会場内4か所に配置しました。

■ワークショップ〈おぼろ昆布手すき体験〉

北前船がもたらした食文化と敦賀の地場産業「手すきおぼろ昆布」に触れる体験の場を提供しました。「おぼろ昆布」は1枚の昆布を職人による手作業で薄く幅広く削ります。実際に活躍する職人の技を間近で見たり、実際に昆布を削る体験が行われました。

■ワークショップ〈水引箸置き制作〉

金沢の伝統工芸である「水引」を使い、オリジナルの箸置きを手作りする体験の場を提供しました。参加者は色とりどりの水引の中からお好きなものをお選びいただき、個性豊かな箸置きが並びました。

■ワークショップ〈九谷焼上絵つけ体験〉

職人が下絵を施した器に、九谷五彩(紺青、黄、赤、紫、緑)を使って自由に色絵付けが体験できる場を提供しました。九谷焼は石川県加賀地方で作られる陶磁器で、焼きあがりを楽しみに待つ声があがりました。

■ワークショップ〈アルミ鋳物のカトラリーレスト作り〉

アルミで成型された箸置きやカトラリーレストに、刻印を使ってオリジナルの模様を打ち込む体験の場を提供しました。参加者による自由な発想で、世界にひとつだけの作品がたくさん生まれました。

■ワークショップ〈縁起もなか作り〉

「縁起を食べる」をコンセプトに、金沢の食文化と工芸に触れながらお吸い物もなか作りを体験する場を提供しました。お好みの具材を詰めることができ、参加者からは「ワークショップ中はもちろん、ご自宅に帰ってからの楽しみができた」などとコメントをいただきました。

■キッチンカーの様子

今回能登地方の食材を扱ったキッチンカーが並び、多くの人達で賑わいました。

能登豚や能登牡蠣など定番の食材を使用したものから、能登の酒粕を使ったシフォンケーキなどお酒と相性の良いフードも集まりました。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- 政治・官公庁・地方自治体

- ダウンロード