【従業員のメンタルヘルスとエンゲージメントの測定・改善に関する実態調査】約78%の企業が従業員のメンタルヘルス管理を重視一方、約半数の企業でメンタルヘルス関連の課題が顕在化

-「データの可視化と分析方法」に課題を感じる企業が多い結果に-

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:桑内 孝志 以下、jinjer)は、企業の人事担当者の計360名を対象に「従業員のメンタルヘルスとエンゲージメントの測定・改善」に関する調査を実施しました。

調査サマリー

調査の背景

近年、働き方の多様化や社会的な不確実性の高まりを背景に、従業員のメンタルヘルスへの関心が急速に高まっています。多くの企業が従業員の健康を重要な経営課題と捉える一方で、休職や離職といったメンタルヘルス起因の問題が依然として顕在化している現状があります。

また、従業員のパフォーマンスや定着率と密接に関係する「エンゲージメント」の向上も、多くの組織にとって重要なテーマとなっています。こうした背景から、メンタルヘルスとエンゲージメントを可視化・分析し、組織改善につなげる動きが加速しています。

本調査では、こうした課題意識を受けて、企業におけるメンタルヘルスとエンゲージメントの測定・改善の現状を明らかにし、今後の実践に向けたヒントを探ることを目的とし、調査を実施しました。

調査概要

・調査概要:従業員のメンタルヘルスとエンゲージメントの測定・改善に関する実態調査

・調査方法:インターネット調査

・調査期間:2025年3月28日~同年3月30日

・調査対象:企業の人事担当者 計360名

≪本調査の利用について≫

1 引用いただく際は、情報の出典元として「jinjer株式会社」の名前を明記してください。

2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

※全9問の質問内容のうち、本リリースでは一部を掲載しています。調査結果の全容を知りたい方は、下記URLよりご覧ください。

▶調査結果の詳細:https://hcm-jinjer.com/blog/dx/mental_engagement_survey/

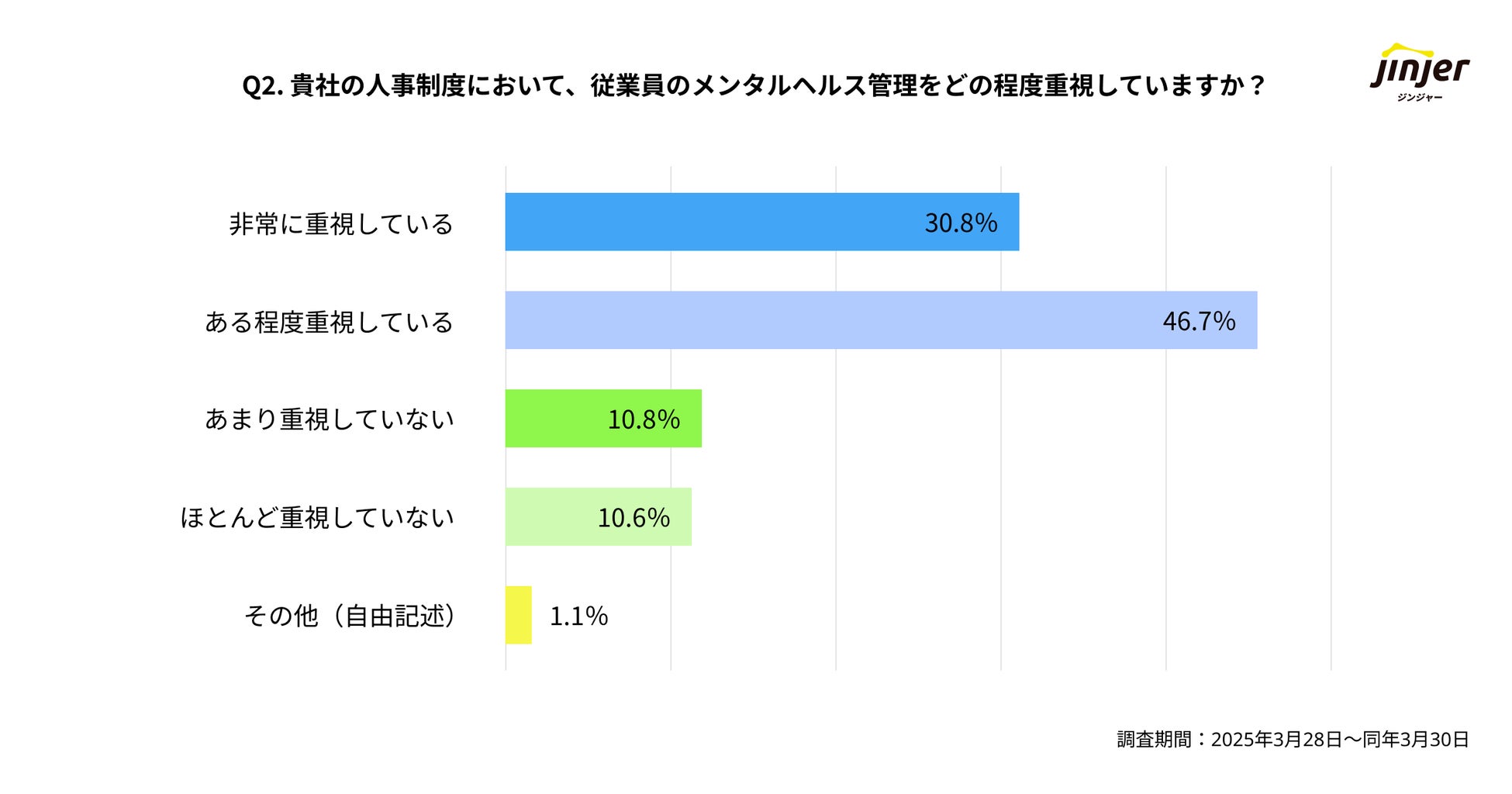

従業員のメンタルヘルス管理を重視する企業は約78%

人事制度において、従業員のメンタルヘルス管理をどの程度重視しているかについて質問したところ、「非常に重視している」、「ある程度重視している」を合わせて、77.5%の企業が「重視している」と回答しました。

一方で「あまり重視していない」、「ほとんど重視していない」を合わせて、21.4%の企業は「重視していない」という結果になりました。

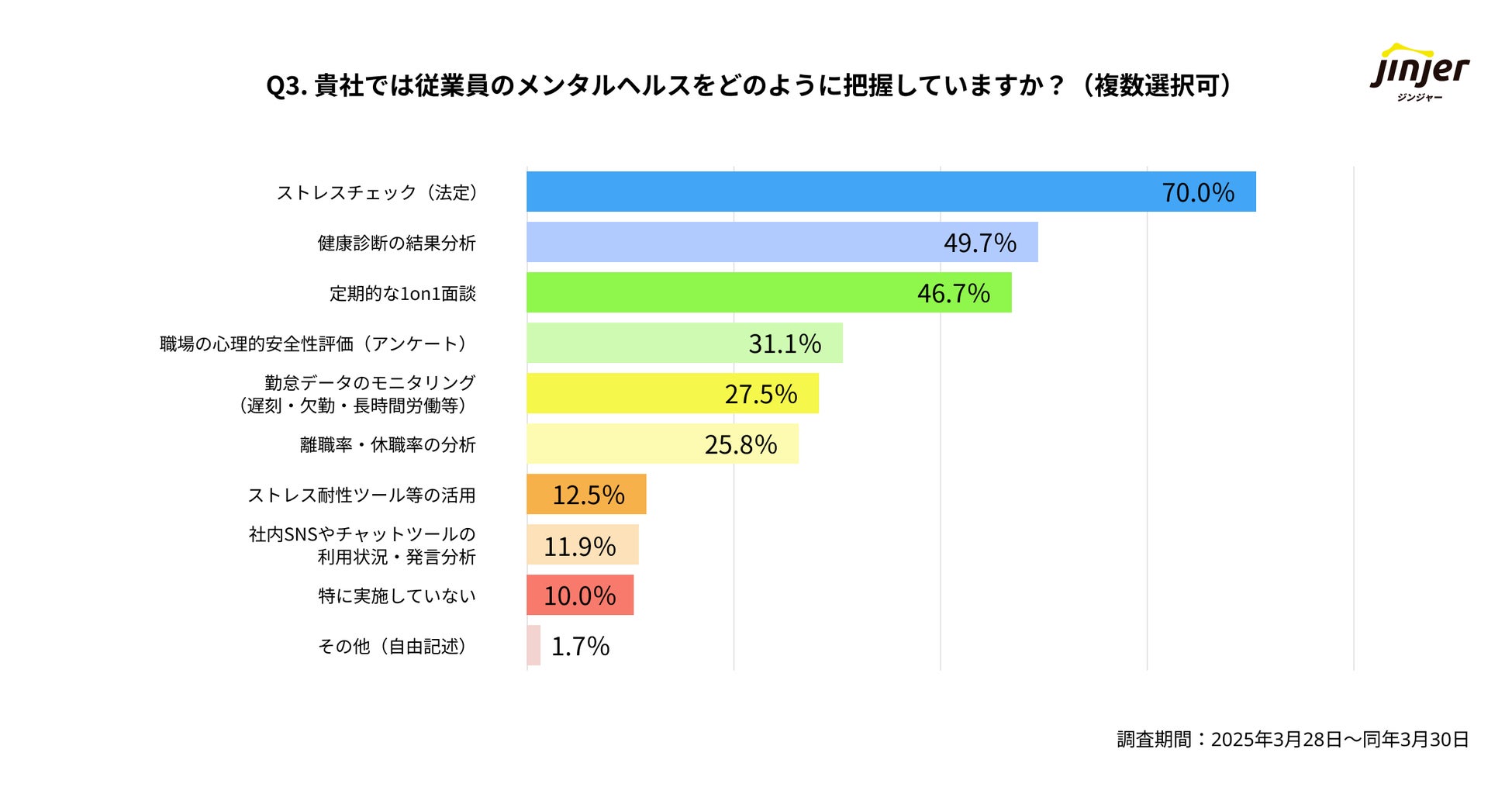

従業員のメンタルヘルスの把握方法は、「ストレスチェック(法定)」が最多

従業員のメンタルヘルスの把握方法について質問したところ、最も多い回答は「ストレスチェック(法定)」でした。次いで、「健康診断の結果分析(49.7%)」、「定期的な1on1面談(46.7%)」、「職場の心理的安全性評価(31.1%)」という結果になりました。

その他でも、自由記述では「産業カウンセラーによる社内相談会」という意見もあげられました。

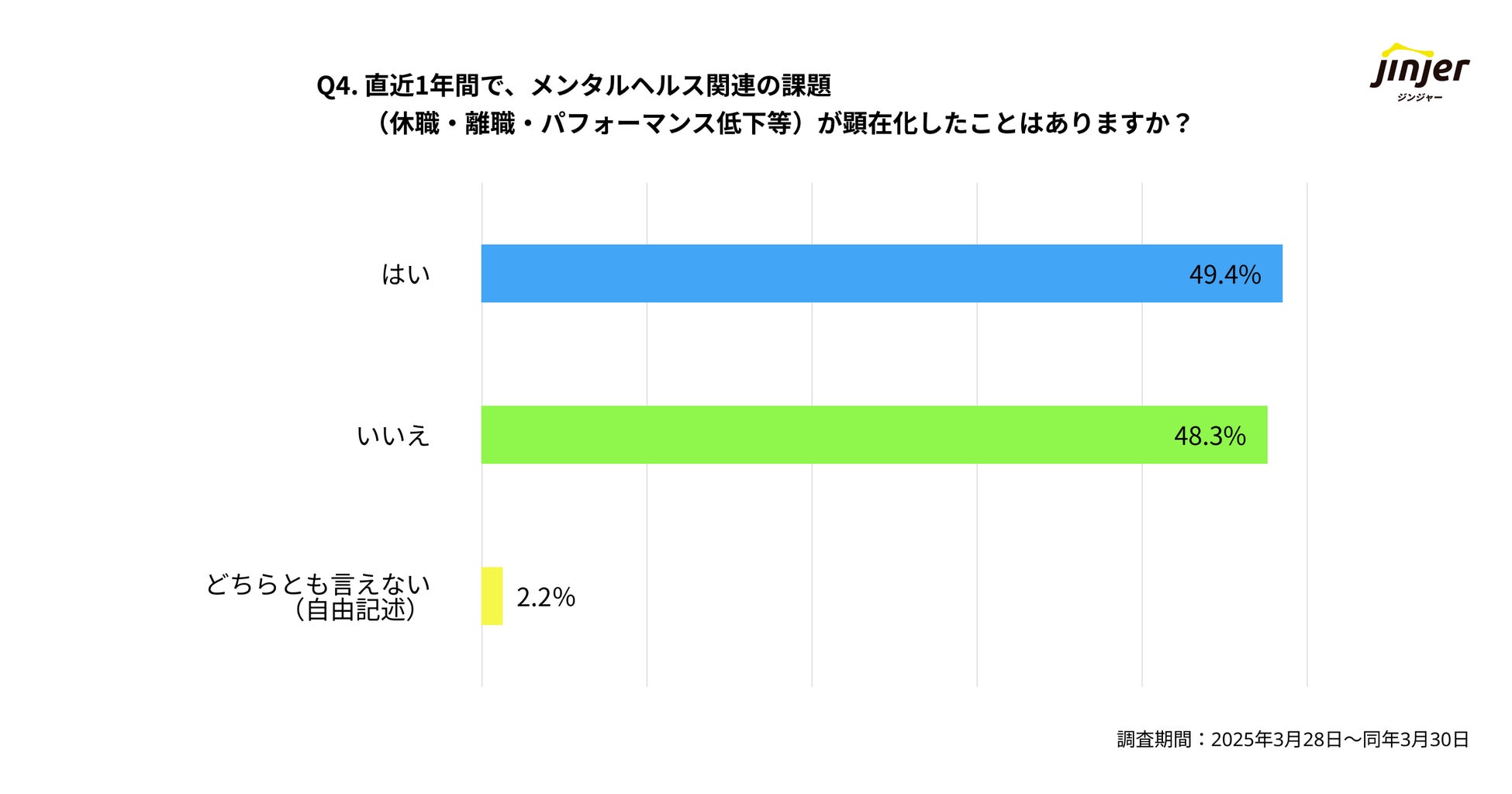

メンタルヘルス関連の課題(休職・離職など)が顕在化している企業は、約半数存在

直近1年間で、メンタルヘルス関連の課題が顕在化したことがあるかについて質問したところ、「はい」と回答した企業は49.4%でした。一方で「いいえ」と回答した企業は48.3%でした。「どちらとも言えない」と回答した企業の中では、「上が取り上げてくれず、揉み消されるので、顕在化しない」や「ストレスを我慢し過ぎて体調を崩す社員を散見した」と、各企業がそれぞれの課題を抱えていることがわかりました。

従業員エンゲージメントの測定・把握方法は、「アンケート・サーベイによる把握」が最多

従業員エンゲージメントの測定・把握方法について質問したところ、「アンケート・サーベイを通じて把握(従業員満足度、組織診断サーベイ、eNPS等)」が最も多い意見としてあげられました。次いで「面談や目標の進捗を通じて把握している」、「現時点では特に測定していない」、「数値データをもとに分析している(離職率・定着率の推移分析等)」、「Google form等を利用して把握している」という結果でした。

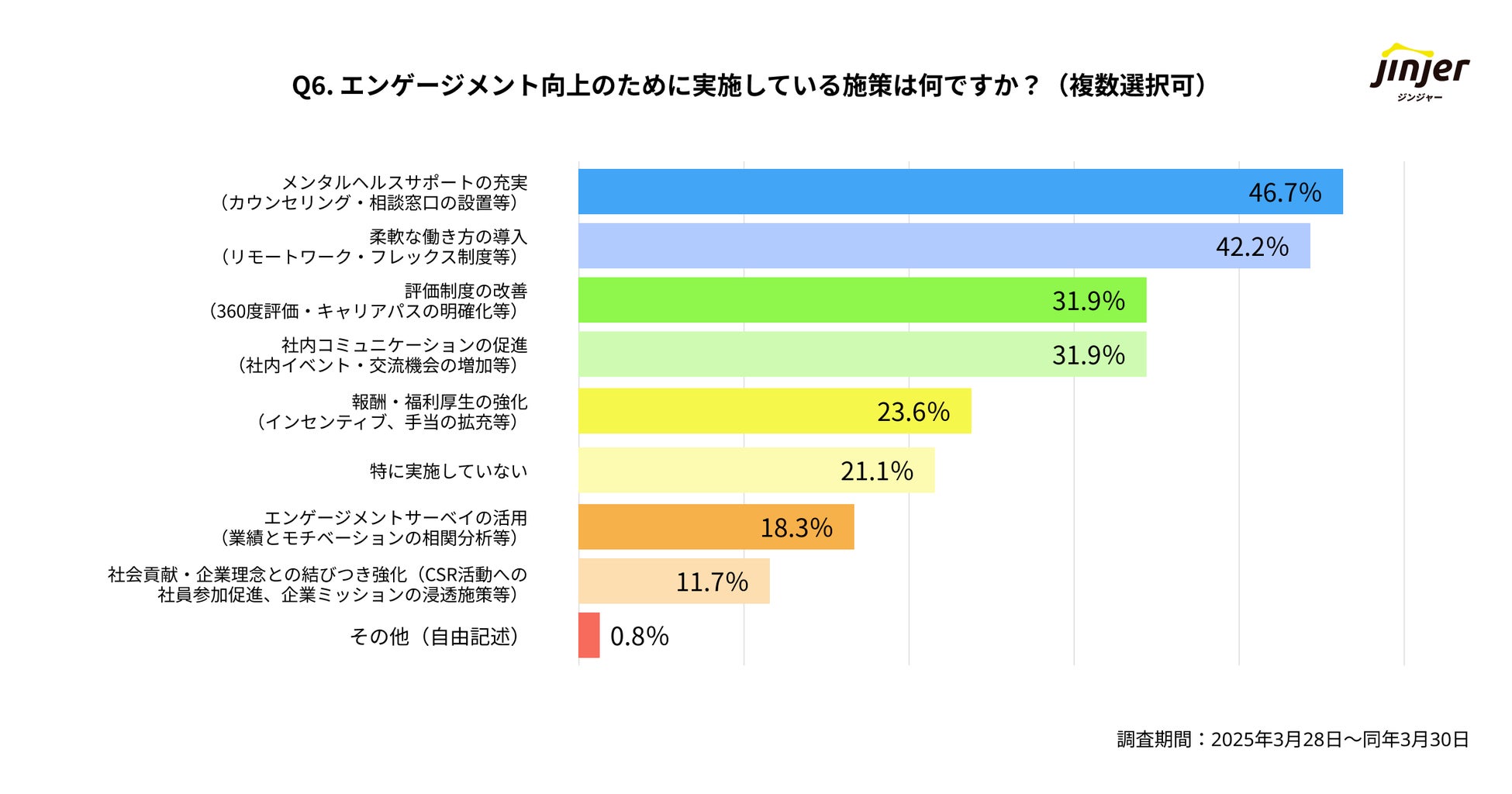

エンゲージメント向上のために実施中の施策は、「メンタルヘルスサポートの充実」が最多

エンゲージメント向上のために実施中の施策について質問したところ、「メンタルヘルスサポートの充実(カウンセリング・相談窓口の設置等)」が最も多い意見としてあげられました。次いで「柔軟な働き方の導入(リモートワーク・フレックス制度等)」、「評価制度の改善(360度評価・キャリアパスの明確化等)」、「社内コミュニケーションの促進(社内イベント・交流機会の増加等)」という結果でした。その他、自由記述では「社員の良い部分を皆で褒める」という意見もあげられ、各社がさまざまな工夫をしていることがわかりました。

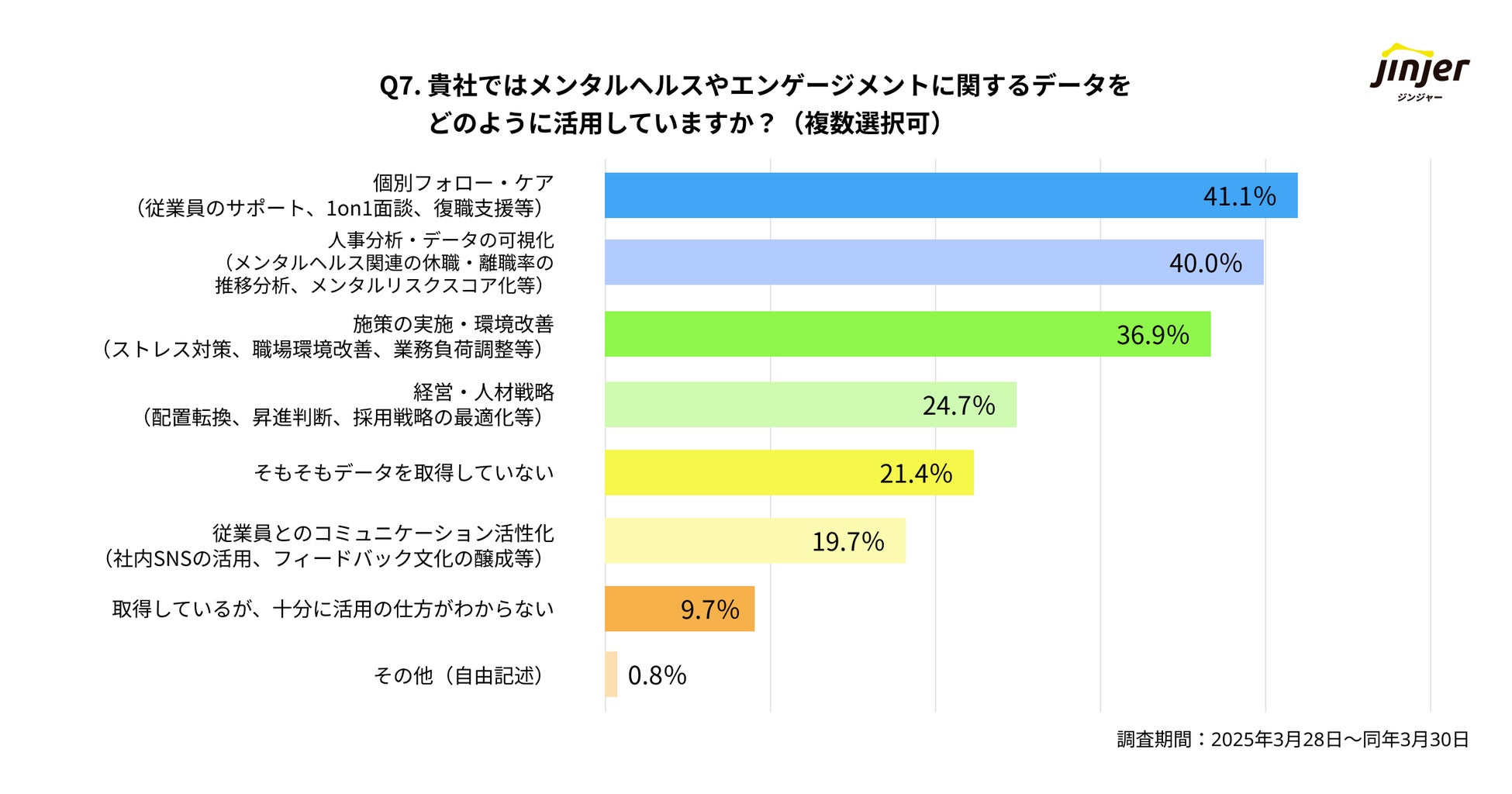

メンタルヘルスやエンゲージメントに関するデータの活用方法は、「個別フォロー・ケア(従業員のサポート・1on1)」が最多

メンタルヘルスやエンゲージメントに関するデータの活用方法は、「個別フォロー・ケア(従業員のサポート・1on1)」が最も多い意見としてあげられました。次いで「人事分析・データの可視化(メンタルヘルス関連の休職・離職率の推移分析等)」、「施策の実施・環境改善(ストレス対策、職場環境改善)」、「経営・人材戦略(配置転換、昇進判断、採用戦略の最低帰化等)」という結果でした。

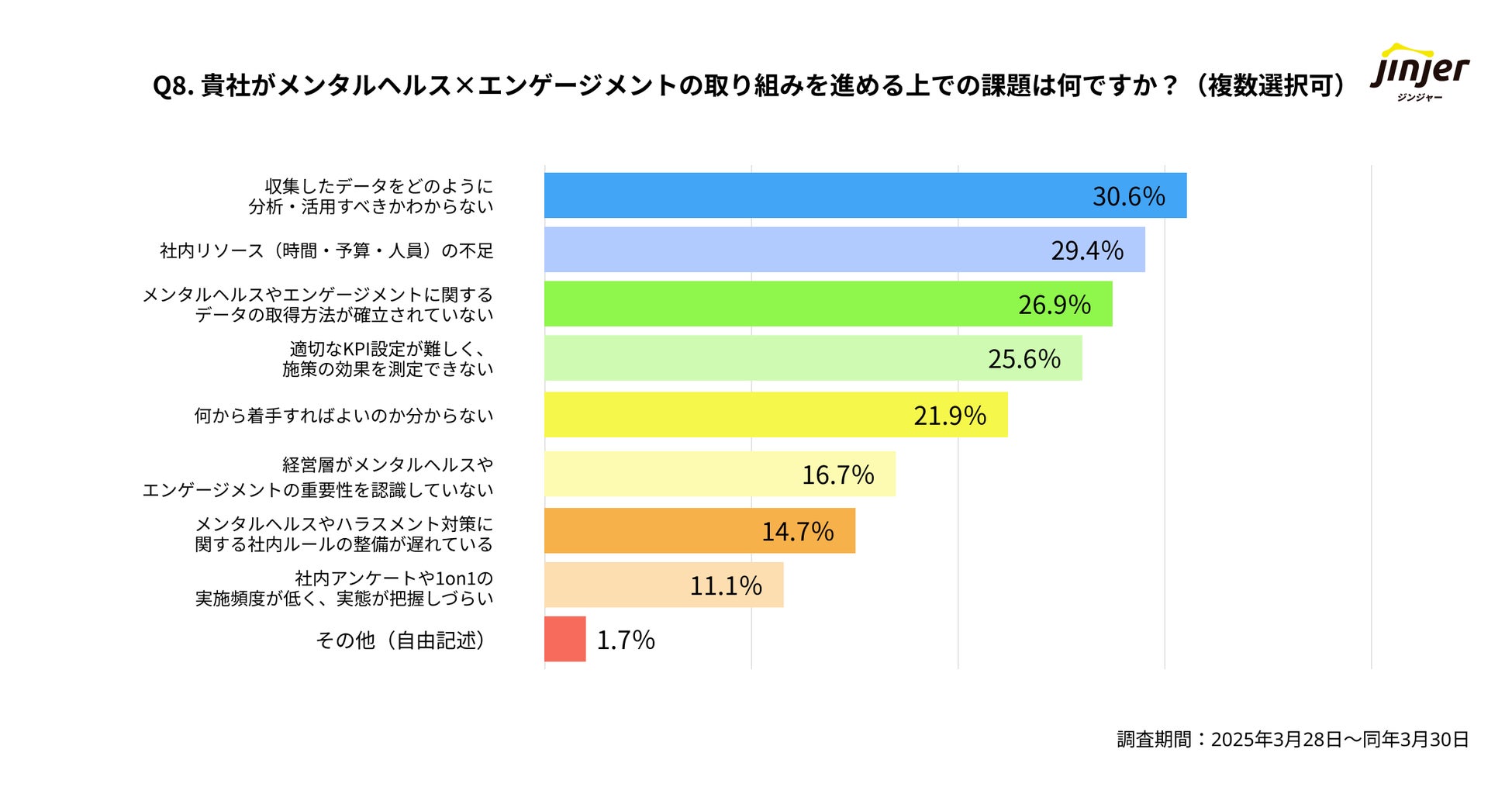

メンタルヘルス×エンゲージメントの取り組みを進める上での課題は、「収集したデータをどのように分析・活用すべきかわからない」が最多

メンタルヘルス×エンゲージメントの取り組みを進める上での課題について質問したところ、「収集したデータをどのように分析・活用すべきかわからない」が最も多い意見でした。次いで、「社内リソース(時間・予算・人員)の不足」、「メンタルヘルスやエンゲージメントに関するデータの取得方法が確立されていない」、「適切なKPI設定が難しく施策の効果を測定できない」という結果となりました。

今後のメンタルヘルス×エンゲージメントの取り組みで、データを活用するために、期待することの最多意見は「メンタルヘルスとエンゲージメントを統合的に向上させる施策の具体例」

今後、メンタルヘルス×エンゲージメントの取り組みで、データを活用するために、期待することの最多意見は「メンタルヘルスとエンゲージメントを統合的に向上させる施策の具体例」でした。

次いで、「メンタルヘルスとエンゲージメントのデータを連携・分析するための手法やツール」、「心理的安全性を高めながら、生産性向上につながる組織づくりの成功事例」という結果でした。

jinjer 人事総務本部 本部長からのコメント

昨今、従業員のメンタルヘルスやエンゲージメントへの関心が高まり、多くの企業でこれらが人事戦略の中核テーマとして位置づけられつつあります。

しかし一方で、それらを「どう測定し、どう活用すべきか」については、いまだ多くの企業が模索の最中にあるのが現実です。

特に重要なのは、可視化の"その先"です。エンゲージメントもメンタルヘルスも、定点観測では捉えきれないほど日々変化するものであり、データの断面だけではなく、その"変化の兆し"を捉える力が問われるフェーズに来ていると感じます。

また、エンゲージメントは高ければ良いという単純なものではなく、心理的安全性と業績志向のバランスをどう設計するか、その企業ごとの最適解を導く視点が欠かせません。過度な寄り添いが組織の緩みを生むこともあれば、業績重視がメンタル不調を引き起こすこともある。その間にある"健全な緊張感"のデザインが、今の人事に求められていると思います。

そしてもう一つ注目すべきは、個人単位のケアと、組織単位での構造課題をどう分けて捉えるかという視点です。課題を統合的に捉えようとするあまり、現場の細かな変化や空気感が置き去りにされているケースも見受けられます。これからの人事には、マクロとミクロの視点を行き来しながら、改善をトラッキングしていく構造的アプローチが不可欠です。

人的資本が企業価値の中核とされる今、私たちは「見える化」だけでなく、「気づき」と「変化を起こす力」までを人事の役割として引き受ける時代に来ています。

メンタルヘルスとエンゲージメントの両立は、単なる制度設計の話ではなく、組織の在り方そのものを問い直すチャンスだと私は考えています。

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」とは

「ジンジャー」は、人事労務・勤怠管理・給与計算などの人事の定型業務から人事評価・eラーニングといったタレントマネジメントまで、1つにまとめて管理できるクラウド型人事労務システムです。

人事情報を1つに統合した「Core HRデータベース」によって、勤怠集計からの給与計算や、社会保険手続きに関する帳票類の入力といった定型業務の効率化・自動化を支援します。

また、それぞれのシステムのデータベースがつながっているため、データベースの自動反映や役割変更に応じた各システムへの権限変更の自動化などを実現します。

▶「ジンジャー」サービスサイト:https://hcm-jinjer.com

▶「ジンジャー」コンセプトムービー:https://youtu.be/roNBdAmuwAo?si=DPg1MDjtGo7yrrM9

会社概要

会社名:jinjer株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者:代表取締役社長 桑内 孝志

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像