株式会社三井住友銀行、三井住友ファイナンス&リース株式会社、株式会社日本総合研究所 3社共同でサーキュラーエコノミー意識調査を実施

株式会社三井住友銀行(頭取CEO:福留 朗裕、以下「三井住友銀行」)、三井住友ファイナンス&リース株式会社(代表取締役社長:橘 正喜、以下「SMFL」)、株式会社日本総合研究所(代表取締役社長:谷崎 勝教、以下「日本総研」)は、企業のサーキュラーエコノミー※1(以下「CE」)の実現に向けた事業者意識調査(以下「本調査」)を初めて3社共同で実施しました。

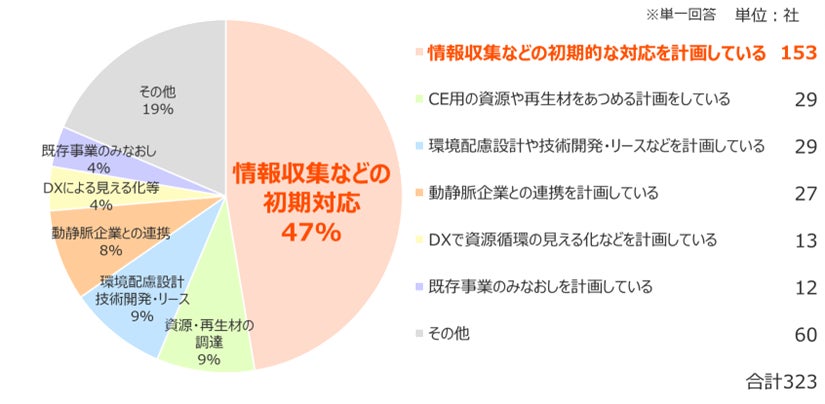

本調査で、CE推進について、回答企業の42%が「ただちに対応しなければならないという強い危機感がある」と回答した一方、55%は「状況に応じて対応しようとは思うが、強い危機感はない」と回答し、CE推進に対する意識の二極化が浮き彫りになりました。また、回答企業の47%が「情報収集などの初期的な対応を計画している」と回答し、約半数の企業がCE推進の本格的な取り組みに向けて検討中との結果が出ました。

本調査の結果を踏まえ、脱炭素ソリューションとCEを両輪とする戦略を3社連携にて推進してまいります。製造業を中心としたCEの最新市場動向や成功事例紹介等の情報発信を強化するとともに、マッチング等による企業間連携促進を支援します。また企業がCE推進を通じた新たな事業機会を創出し、競争力を強化できるようサポートし、持続可能な社会の実現を目指します。

1.本調査の背景と目的

従来の大量生産・大量消費・大量破棄の経済システムは、気候変動のみならず、資源枯渇やプラスチック汚染といったさまざまな環境問題を引き起こしてきました。こうした状況の中、企業は事業活動を行う上で自社が作ったモノ、使ったモノのライフサイクル全体を考慮することが求められています。特に、欧州ではCEが重要な経済政策として位置付けられており、企業にとって競争力の鍵となっています。

日本では、2024年5月に「資源循環高度化法」が公布され、8月には「第5次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定されるなど、循環型社会の実現に向けた政策形成が活発化しています。日本のCE市場は2030年頃に約80兆円規模に達すると見込まれており※2、政府は気候変動対策や生物多様性保全に加え、経済安全保障や産業競争力強化の観点からもCEを推進しています。

このような状況において、企業もCEの実現に向けた「第一歩」を踏み出すことが求められています。 特に、製造業界においては、従来の「モノを売る」ビジネスモデルから、「モノの価値を提供する」ビジネスモデルへの転換が鍵となります。その代表例が「Product as a Service(PaaS)」であり、必要なときに必要な分だけ利用する考え方のもと、リースやレンタル、サブスクリプションといった仕組みが注目されています。

このような背景のもと、製造業界における事業者のCE移行の現状や課題を把握し、それに基づいた事業者への具体的な支援施策を検討していくことを目的とした本調査を実施しました。

2.今後の展望

本調査では製造業を中心とする企業がCE推進に向けた具体的な一歩を模索している現状が浮き彫りになりました。このような課題に対し、カーボンニュートラル達成とCE推進を両輪とするビジネスを展開し、お客さまのニーズに沿った以下の施策を検討してまいります。

● 取り組みやすいソリューションの提案

大手メーカーのお客さまを中心に、PaaS(サービスとしての製品)の必要性を訴求し、リサイクルを含むCE全体の構想をお客さまと共に検討します。

● 動脈・静脈産業のマッチング支援

動脈・静脈産業の紹介ニーズに対応し、企業間連携を促進。お客さまのCE構想に深く関与し、マッチングから生まれる新たなビジネス機会の創出も目指します。

● 継続的な情報発信

調査データや市場動向を共有し、戦略立案をサポート。セミナー等、定期的なイベント共催を通じて、お客さまが次の一歩を踏み出すための知見を提供します。

※1:サーキュラーエコノミー

従来の3Rの取り組みに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すもの

※2:経済産業省 産業技術環境局「資源循環経済政策の現状と課題について」(令和5年9月)より

【ご参考】

<調査概要>

調査期間:2024年11月29日~12月9日

調査手法:2024年11月29日に実施したCEウェビナー後のオンラインアンケート回答

調査対象:CEウェビナーに参加した製造業界等の企業

回答企業構成:自動車:12%、化学:12%、電気機器:11%、産業用設備:6%、食品飲料:5%、

不動産住宅:3%、衣料品:2%、鉄鋼:1%、その他48%(製紙/印刷/金融/人材/新聞等)

有効回答数:278社(323名)

<調査結果ポイント>

1.一定の企業がCE推進の必要性を認識。初期対応の広がりや今後の具体的な取り組みに注目

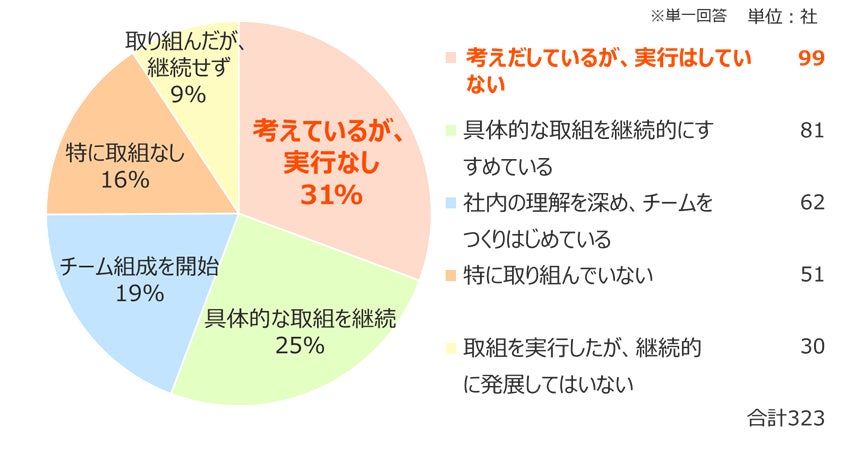

CE推進に向けて、回答企業の47%が「情報収集など初期対応を計画している」と回答し社内調整や体制整備、事業検討などの計画策定にとどまっています。一方で、すでに「具体的な取組を継続的にすすめている」と回答した企業も25%あり、今後の進展が注目されます。

質問:これからのCEの計画や方向性は、どのようなものがありますか。

質問:CEの取組は、どのくらい進んでいますか。

2.情報共有や社内ビジョンの共有が今後の重要課題

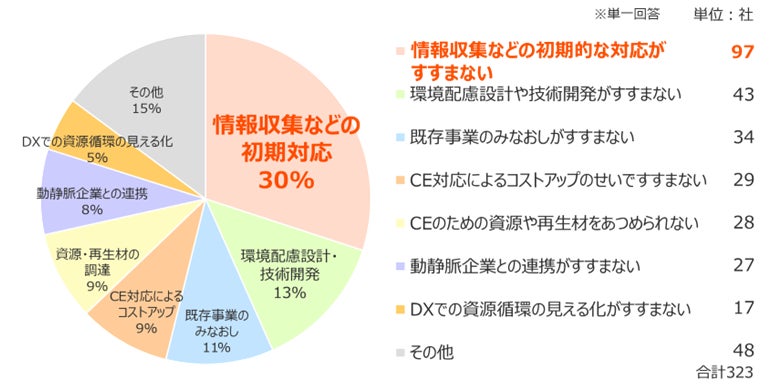

CEの取り組みを進める上での課題として、回答企業の30%が「情報収集などの初期的な対応がすすまない」と回答しました。こうした課題に対処していくためには、業界内外での情報共有や、社内でビジョンを共有し経営層から現場まで共通認識を深めることが重要であると考えられます。

質問:CEの取組を進める上で最も大きな課題は、何ですか。

3.CE推進にカーボンニュートラルとの連携を重視する声が最多

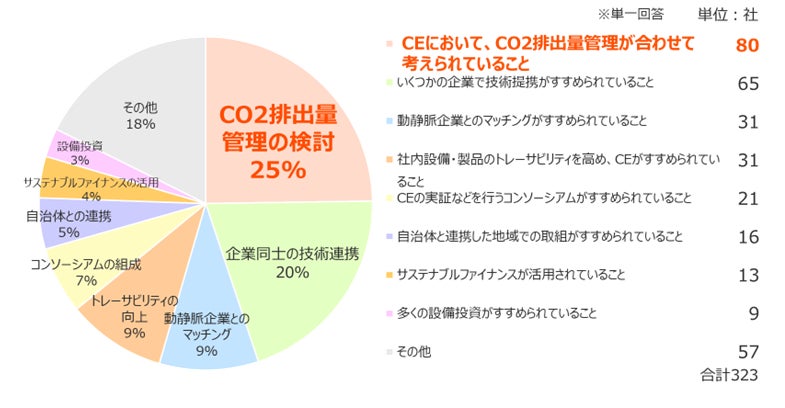

CE推進における関心ごととして、「CO2排出量管理を踏まえて考えること」との意見が25%と最も多くの回答を集めました。カーボンニュートラルを達成するには、再生可能エネルギーの創出といった脱炭素の取り組みと並行して、資源の効率的な利用、廃棄物削減、製品のライフサイクル延長といったCEの取り組みと一体化した推進が求められています。

質問:業界の動きで気になっていることは何がありますか。

4.業界連携を通じたCE推進への期待

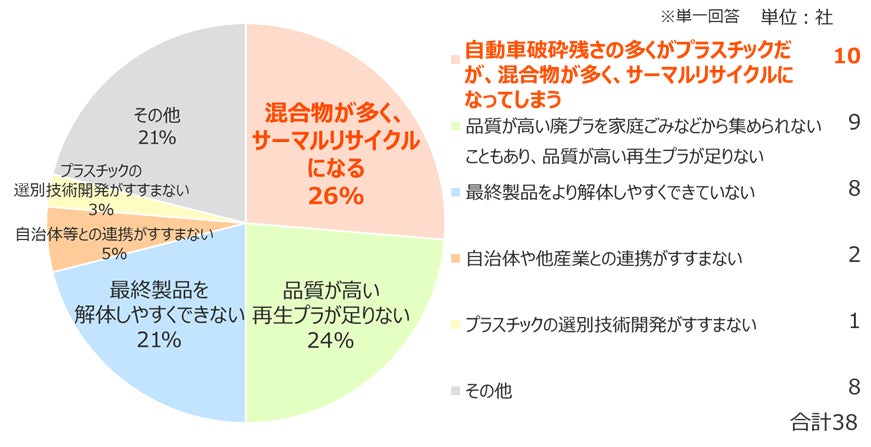

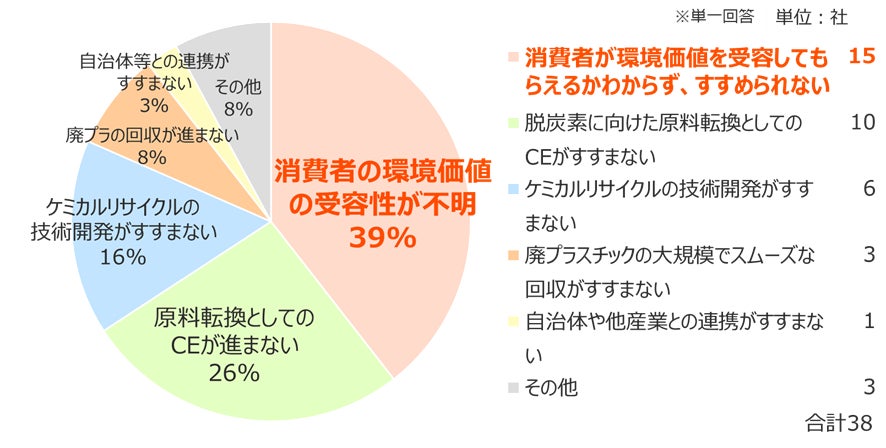

製造業のうち、自動車業界は「自動車破砕残渣に含まれるプラスチックの再生利用」、化学業界は「消費者の環境価値への受容度」といった具体的な課題を抱え規制対応を背景に取り組みが進行しています。また、自動車業界での再生プラスチックへの対応は、化学業界等とも連携し、技術開発や実証等が取り組まれており、今後はこれらの業界が連携することで、他業界への波及効果が期待されます。

質問:CEの取組をすすめる上での課題を、改めて1つお選びください。

(特に自動車業界に従事されている方への質問)

質問:CEの取組をすすめる上での課題を、改めて1つお選びください。

(特に化学業界に従事されている方への質問)

本調査レポートは以下からご覧いただけます。

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/release/2025/0418.pdf

以上

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- その他

- ビジネスカテゴリ

- 銀行・信用金庫・信用組合

- ダウンロード