【イベントレポート】めいわ観光まちづくり研究会「斎宮からのお伊勢参りを実現するためのコンテンツづくり」を開催しました

明和町の持続可能な観光地域づくりに取り組む一般社団法人明和観光商社が、まちづくりを通じたシビックプライド醸成を目的に運営する「めいわ観光まちづくり研究会」が、2025年3月24日(月)に開催されました。テーマは斎宮からのお伊勢参りを実現するためのコンテンツづくりについてです。

めいわ観光まちづくり研究会とは?

めいわ観光まちづくり研究会は、まちづくり活動を通じた明和町のシビックプライド醸成を目的に行っています。明和町内で行われるまちづくり活動について共有し、深掘りしたり、学んだり、繋がったり、明和町の可能性を広げていこうというものです。

そして、今回のテーマは、「斎宮からのお伊勢参りを実現するためのコンテンツづくり」について。ゲストを交えて、多種多様な視点で進む研究会となりました。

ゲストは3名の方に来ていただきました。

1人目は、株式会社オズマピーアールの小山さん。旅行会社を経て、東京のPR会社に所属し、伊勢志摩の高付加価値層向けの取り組みを手掛けています。今回は伊勢志摩の視点をとご参加いただきました。

2人目は、株式会社on-coの水谷さん。桑名市出身。さかさま不動産の取り組みを通じ、いろんな地域に関わる中で、その地域の観光に関わる機会が多いとのこと。観光事業者ではないものの、地域に関わるものとしての視点をとご参加いただきました。

※さかさま不動産とは、株式会社on-coが運営する、空き家で挑戦したい人の想いを可視化して貸主を募集する不動産 WEBサービス。

3人目は、株式会社on-coの福田さん。東京都出身。2014年に三重県に移住したのをきっかけにパブリックリレーションに取り組むことに。東京と三重の二拠点生活を始め、首都圏にとって地域の何が魅力なのか、ニーズがあるのかをお話しいただきます。

参加者は、明和町の地域おこし協力隊、金継ぎ教室を運営するメンバー、明和町に興味があって県外から始めて参加の方、地域で自然体験を行うメンバーなどの面々でした。

斎宮からのお伊勢参りの流れを作りたい

まずは、「斎宮からのお伊勢参りを実現するためのコンテンツづくり」をテーマにした背景をファシリテーターの秋山から共有しました。

伊勢市には年間800万人以上も来ている観光客ですが、その手前にある明和町には年間25万人しか来ていない現状があります。そして、明和町にはお金が落ちていない課題も共有。宿泊施設が少なく、飲食店やお土産も少ない明和町では観光消費額が上がらない現状を共有しました。

そして、明和観光商社は、2033年の伊勢神宮の式年遷宮に向けて、斎宮→外宮→内宮の流れをつくることを目指して、文化財を活用した様々な取り組みを進めています。

その中でも、今回はコンテンツづくりに目を向けていきたいと思います。

なぜ、明和町で観光コンテンツづくりに取り組むのか

明和観光商社の観光コンテンツ造成、販売を主に担っているのは直江。

まずは、直江が考える、なぜ明和町で観光コンテンツづくりに取り組むのか、地域において取り組むべき課題を共有しました。

「文化財の維持にはたくさんの費用がかかる」「だからこそ、活用して地域経済を活性化させることが大切」「そのためには、魅力を伝え、地域内外の方に愛着を持ってもらうことが大切」と直江。

他の地域の観光コンテンツを取り巻く現状は?

小山さんから、他の地域の現状を共有いただきました。行政ではなく、民間が旗を上げて取り組みを進め、広がりを見せている地域。まずはハード整備をしていろんな施設が集まるエリアをつくることで人が集まり、移住者も増えた地域では、地域のリアルな暮らしを見せるための観光コンテンツを作っているといいます。

ポイントは、地域のおいて誰が旗を上げて取り組みを進めていくのかが重要とのことでした。

そして、コンテンツづくりにおいては、地域外の視点も入れつつ作り上げて行くことも大切。

地域にとって観光コンテンツとは?

観光事業者ではないからこそ、自由な発想でコンテンツづくりができるのではないかと水谷さん。めいわ観光まちづくり研究会のような場で、アイデアを出して自由に膨らませていき、明和町が抱える課題も逆転の発想でコンテンツにして解決していけるのではと。運営のためお金をかけていることも、逆にお客様にお金を払って体験してもらえるような関係性づくりが、観光コンテンツでは実現できるのではと考えを共有していただきました。

また、東京で食べたお魚がとても美味しくて、「これはどこから来ているのか」というインバウンド富裕層の方が実際に漁村を訪れる流れができていることも福田さんから共有いただきました。

後継者不足の漁業に関しても、普段の仕事を体験コンテンツとして販売しているとのことです。インバウンドの方からすると、漁業を通じて日本の文化に触れたという体験になります。

一方、観光パンフレットやサイトに載っていないコンテンツや地域に触れたいという首都圏のニーズも感じているとのことで、いかに、地域のリアルな暮らしを観光コンテンツとして切り出し、演出も含めて作り上げていけるのかが重要になってきそうです。

次に、直江が作っているコンテンツをご紹介。

明和町ならではのコンテンツづくりを深掘り

直江が紹介したコンテンツの対して、ゲストからコメントや質問タイム。

福田さんから、「実は、地域で、地域の資源や暮らしをコンテンツ化できる人がいないのが課題と、他の地域から聞いている。」と三重県全体の現状を共有。

小山さんからも「観光は目的ではなく、手法。地域の産業、食、暮らしを見せることが観光。暮らしをどう見せるかが観光では大事で、その上で重要なのは、ストーリーづくり。このストーリーづくりは、地域の方との関係性づくりから始まり、地域の人の伝えたいことをストーリーの中で表現していくことだが、直江さんはこの表現が上手いと思った。実は、これができる人が全国では足りない。資源があってもどう見せていいかわからない、地域の人が何かやりたいと思っても調整できる人がいないという地域がある中で、熱意を持って進めていく人材が明和町にいることは、全国的にも1歩2歩行っているなと思った。」

と、嬉しいお言葉をいただきました。

ついで、福田さんから「観光コンテンツを通じて地域や人が変わったことは?」と質問。

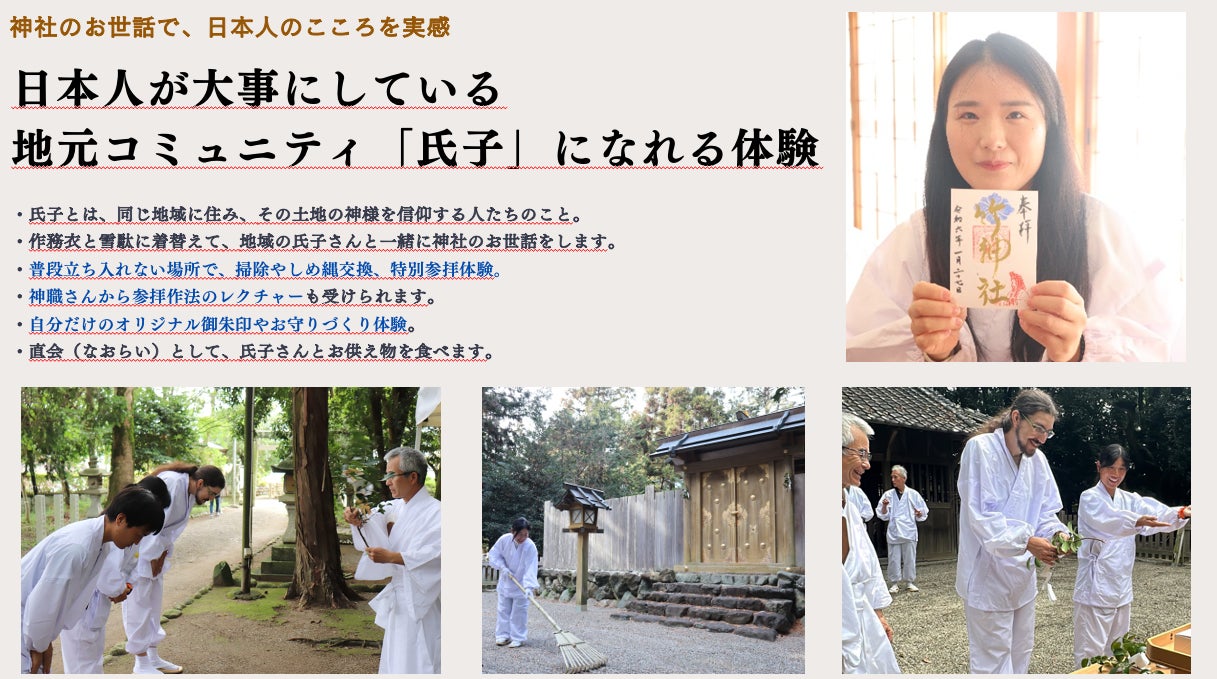

直江からは、お客様と氏子さんのお話を共有しました。

「神社が好きで、氏子になりたいと思っていたチェコからのお客様。まさに、このコンテンツが求めていたことだ!とご参加いただきました。参加して、神社のいろんな体験が面白かったが、一番楽しかったのは、プログラム中の、氏子さんたちのとの何気ないコミュニケーションとのことでした。」

一方、受け入れ側の氏子さんたち「氏子さんたちが神社の一番課題と考えているのは、神社と氏子の繋がりが希薄化していること。みなさん、神道、神社のことを知って欲しいという思いがある。コンテンツを通じて、神社のことを伝えれたことが嬉しかったらしい。さらに、コンテンツを通じて神社のことを自分で伝えることができて、改めて神社に愛着が湧いたと言ってもらいました。」と、氏子さんたちの意識の変化を共有。

この氏子体験は、氏子さんたちが登場人物であり、コンテンツを通じて神社に深く関わることができ、氏子と神社の繋がりを強くすることにも貢献しています。

水谷さんからは「そもそも地域に魅力ある資源があるのに、わざわざ観光コンテンツ化するのはなぜ?」と鋭い質問。

秋山「観光コンテンツを通じて地域を深く知ってもらえる。自分も他の地域のことを深く知りたい。知ったからこそ、その地域に愛着が出てくる。そのためにも観光コンテンツは大事だと思う。」

直江「観光コンテンツをつくる上で一番の敵は、グーグル。グーグルに乗っていない地域の情報を伝えることが大事で、それを伝えることでお客さんが地域に愛着を持ってもらうことができ、関係人口につながるのではと考えている。」とそれぞれの考えを共有。

「地域の魅力を伝え愛着を持ってもらい、関係人口になってもらうのは、大事。その上で、地域にお金を落としてもらうことが同じくらい大事で、それを実現するのが観光コンテンツ」と小山さんにまとめてもらいました

観光コンテンツは手段。地域にお金が落ちるってどういうこと?

ここでメンバーからあった「地域にお金が落ちるってどういうことですか?」という質問。

地域にお金が落ちるということは、「新しい経済の循環ができること。そのお金の循環の中で、地域の課題が解決されたり、雇用が生まれたり、より魅力ある地域にしていくための投資ができたりする。」と秋山から回答しました。(観光地域づくりの分野では繰り返し教えられること)

観光庁などの動きを見るなかで、今日本では、稼げる地域が求められているという福田さん。

それに対して、稼げる地域になるには、観光事業者だけではなく、非観光事業者との連携が大切と小山さん。

観光コンテンツで地域に落ちるお金の幅を広げること。そして、関わってくれた地域の人にもボランティアでお願いするのではなく、有償でお願いする。

そのためにも、タダで見ることができるものより、しっかりとお金が地域に落ちる高付加価値な観光コンテンツをつくることが大事で、だからこそ、観光が地域の持続可能性を上げていくことができると確認しました。

メンバーの取り組みもシェアしました

「体験を通じて本物を伝えていきたい」

研究会メンバーであり、金継ぎ教室を運営している前田さん。

非観光事業者が観光コンテンツに興味関心を持ってもらうには?の話の流れで、ファシリテーターの秋山からの急な振りに答えていただきました。

前田さん自身は、ずっと斎宮跡の発掘調査の土器の復元に関わり、今は、その経験をいかし、金継ぎ教室もされています。

昨今東京などでインバウンドの方に人気の金継ぎ体験も中身は様々ということで、「本物をどう伝えるか」について考えているとシェアいただきました。 地域のストーリーと本物の技術を伝えつつ、体験という形に収めるにはどうするか。すでにアイデアもお持ちとのことですので、今後が楽しみです。

「三重県の自然の魅力を伝えたい」

明和町の地域おこし協力隊で、一般社団法人NELCrew代表理事でもある自然体験コーディネーターの松本さん。

大学時代に三重県の自然の魅力に気づき、その魅力を知って欲しいと学校や企業向けに自然体験を提供する活動を行ってます。

昨今、SDGsや環境問題に対する意識が高まってきてはいるけど、それが自分ごとになっている人ってどのくらいいるんだろうと思う中で、それは、実体験が足りないからだと考え活動する松本さん。

せっかくそばに自然があるのに、触れ合う機会が減ってしまった現代。自然体験という手段を通じて、自然を好きになってもらい、その気持ちが、自然を守りたいという思いに繋がっていくのではという思いを共有していただきました。

【まとめ】斎宮からのお伊勢参りを実現するためのコンテンツとは@境界線(行政区)は関係ない

「斎宮からのお伊勢参りを実現するためのコンテンツづくり」のテーマに対しての一つの仮説は「境界線を意識せず、町外とのコラボで明和町と伊勢を繋ぐストーリーを見せること」

どうしても、明和町で考えてしまいがちですが、「伊勢志摩」で明和町を見てみる、外の視点をしっかり入れてみるのが大切と確認しました。

今回の研究会の学びとしては、

住民、非観光事業者を巻き込み、地域のストーリーを魅力的に伝える観光コンテンツづくりで目指すものは、地域内外の人に明和町に対する愛着を高めることと、そして、地域にお金が落ちる仕組みをつくること。伊勢神宮との関わりが深い地域であるからこそ、その魅力を伝えるストーリーは、明和町に留まらず、伊勢志摩などの広い視点で作っていくことが大切と学びました。

その上で、私たち明和観光商社としては、販売をどう取り組んでいくかが課題と改めて確認する会でした。

めいわ観光まちづくり研究会の今後について

次回開催は、5月初旬を予定しております。

開催のお知らせは、明和観光商社のSNS、HPや、peatixで行います。

【明和観光商社インスタグラム】

https://www.instagram.com/hana_meiwa/

【明和観光商社HP】

【peatix】

https://peatix.com/group/16448083

めいわ観光まちづくり研究会

まちづくり活動を通じた明和町のシビックプライド醸成を目的に行っています。明和町内で行われるまちづくり活動について共有し、深掘りしたり、学んだり、繋がったり、明和町の可能性を広げていこうというものです。

開催

月に1回程度開催します。

開催場所

明和町内、オンライン

その他

明和町民の以外の方もご参加いただけます。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像