KPMGジャパン、「日本の企業報告に関する調査2024」を発行

マテリアリティの報告が実務として定着するも、その前提となる情報の開示は半数にとどまる

KPMGジャパン(東京都千代田区、共同チェアマン:山田 裕行、知野 雅彦)は、統合報告書をはじめとする各種報告書の動向に焦点を当てた「日本の企業報告に関する調査2024」を発行しました。

11回目を迎えた本調査では、従来の「マテリアリティ」に加え、「戦略と資源配分」、「報告媒体の位置付け」に焦点を当てた分析を行ったほか、企業報告を高度化させるための取組みとなる、サステナビリティ情報の報告早期化および第三者保証受審による信頼性向上、英文開示による公平性確保についての状況を調査しています。また、気候変動や人的資本など、今後ますます内容の充実が期待される事項の記載状況の確認と、統合報告書の基礎調査も実施しました。

調査の対象は、日経平均株価※1(以下、日経225)の構成企業が発行した統合報告書、有価証券報告書、サステナビリティ報告書や企業ウェブサイト上のサステナビリティに関連するページ(これらを総称して、以下「サステナビリティ報告」)、および2024年1月~12月に「自己表明型統合レポート」を発行する国内の企業等1,177組織が発行した報告書としています。

主な調査結果

1.マテリアリティに関する説明は、実務として定着しつつもマテリアリティ評価の前提となる将来の経営環境の見通しの説明があるのは依然半数以下にとどまる

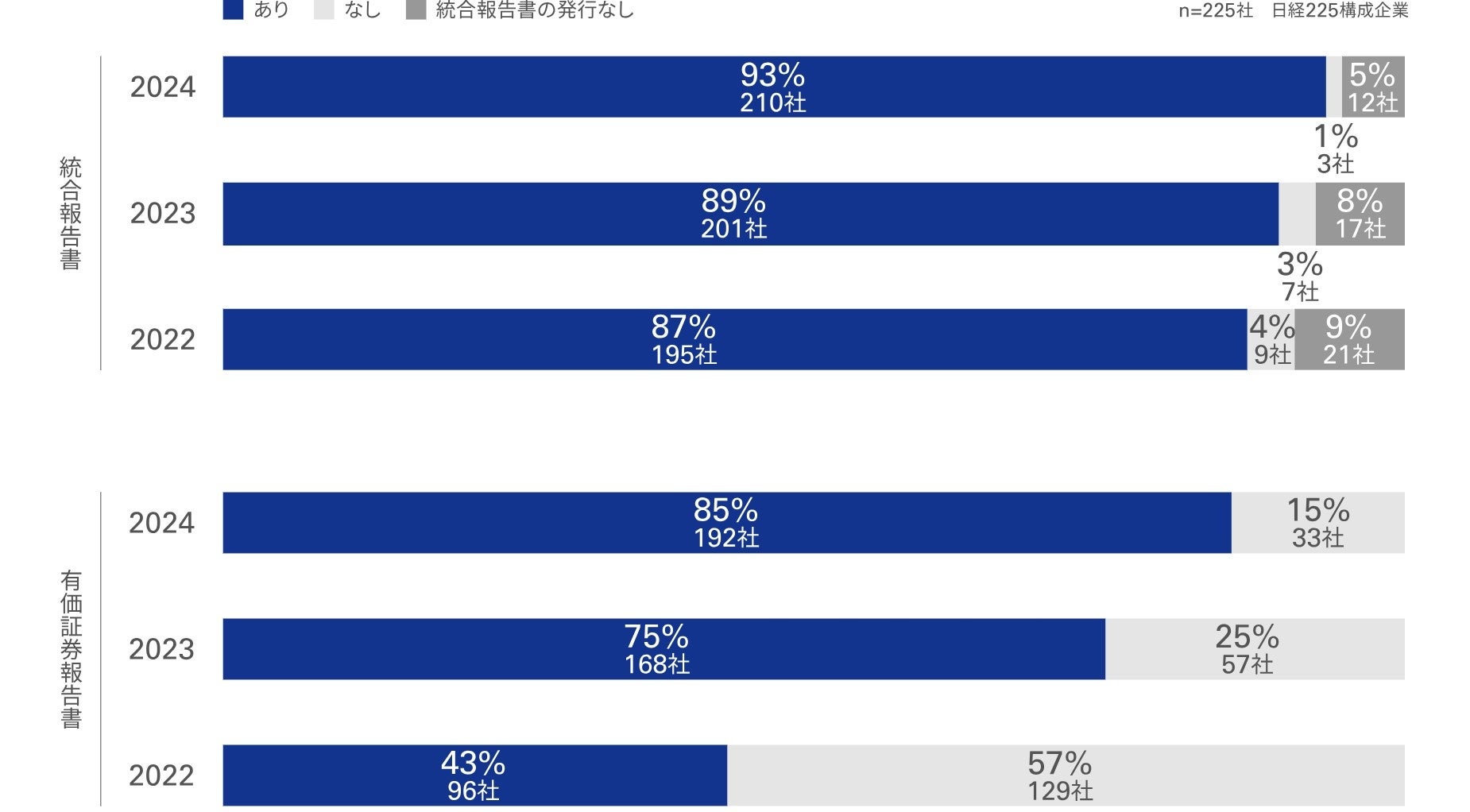

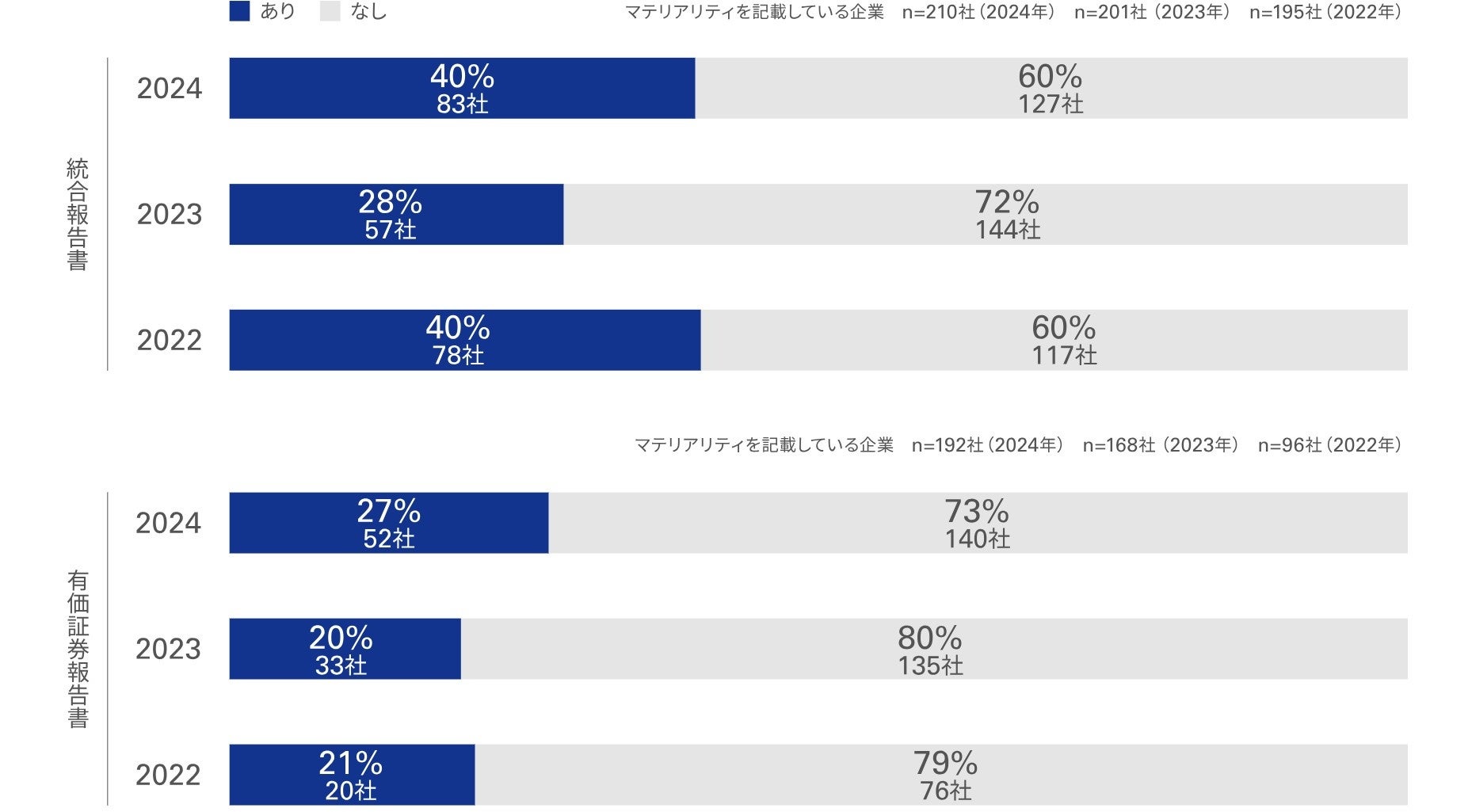

マテリアリティの記載は、2024年の統合報告書では93%、有価証券報告書では85%となり、実務として広く定着していることが伺えます(図1)。しかし、マテリアリティ評価の前提や論拠となる将来の経営環境、事業環境の見通しを説明している企業は、統合報告書で40%、有価証券報告書で27%にとどまり、マテリアリティ評価の前提となる企業固有の情報の説明が十分されていない状況にあります(図2)。

図1:マテリアリティの記載

図2:マテリアリティ評価の前提となる将来の経営環境の見通しの説明

2.ビジネスモデルの説明はあるものの、どのように価値を生み出しているのかを理解することが難しい状況にある

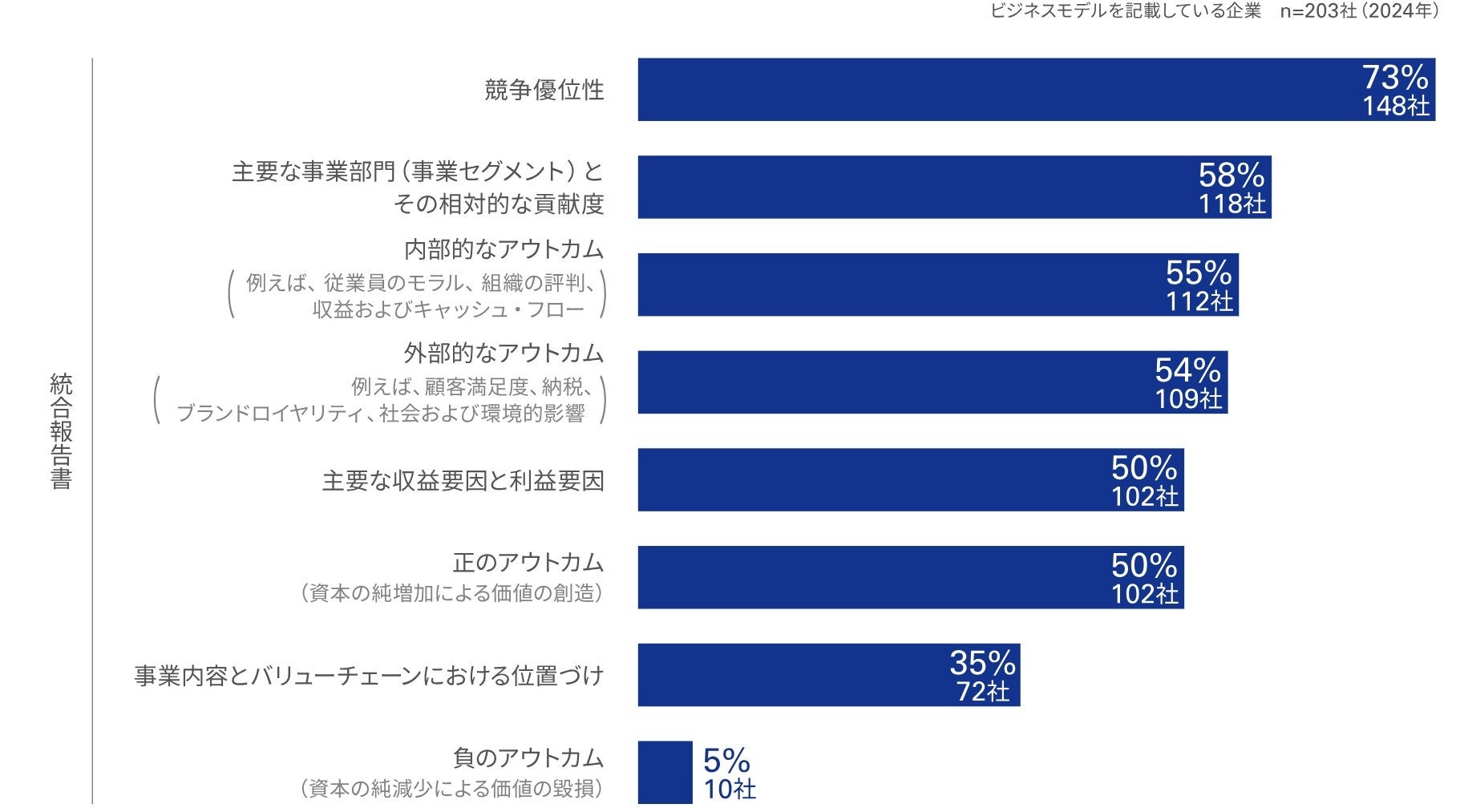

統合報告書においてビジネスモデル(価値創造プロセス図等)を掲載する企業は90%となり、自社の事業活動がどのように価値を生み出しているのか、ビジネスモデルの説明を通じて報告がされています(図3)。しかしながら、その収益要因や具体的なアウトカムについて記載している企業は半数程度で、必ずしも明瞭に説明されていません(図4)。そのため、企業独自のビジネスモデルがどのように価値を生み出しているのか、十分に理解することが難しい状況が見受けられます。価値創造プロセスをより具体的に説明することが望まれ、そのことは説得力のある戦略と資源配分の説明にもつながります。

図3:ビジネスモデル(価値創造モデル等)の説明

図4:ビジネスモデルで説明されている要素

3.有価証券報告書の統合報告書の位置づけの違いを示す企業は約半数

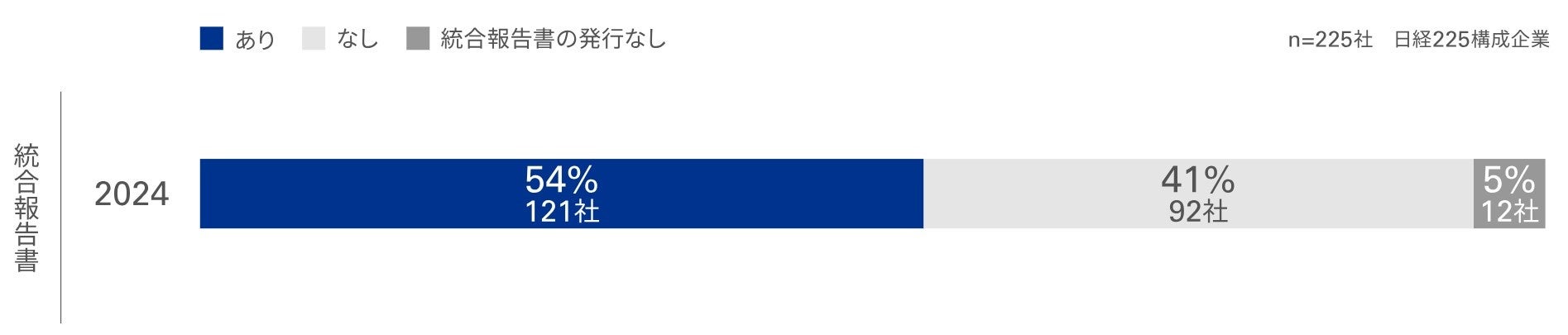

2023年3月期決算企業より、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、サステナビリティ情報開示の充実が進んでいます。一方で、そのことで財務情報とその他の情報を統合し価値創造の全体像を伝える統合報告書との役割が重なりつつあります。今回の調査からは、54%の企業が情報開示体系図などを用いて、統合報告書と有価証券報告書の位置づけを示していることがわかりました(図5)。今後の本格的な制度導入を見据えると、企業は各媒体の役割を明確にしたうえで、記載すべき情報を整理することが求められます。

図5:情報開示体系図において、統合報告書と有価証券報告書の位置づけが示されているか

KPMGからの提言

1.マテリアリティの認識を示し、企業経営における統合思考の実践について説明する

多くの企業が統合報告書においてマテリアリティを開示しており、その内容は年を追うごとに充実しています。しかし、本調査において、マテリアリティの認識とそれに基づいた経営の意思決定のつながり、また、それらを企業価値向上につなげるための行動との関係を読み取ることが難しい報告書も確認されており、情報の結合性をさらに改善することが今後の課題だと言えます。経営の意思決定においては、パーパスの実現や企業が創造するさまざまな価値への影響の観点からマテリアリティが認識されると考えられます。経営者のマテリアリティに関する認識を的確に伝えることは、ステークホルダーから適切な企業価値評価を得ることにもつながるでしょう。

2.持続可能な価値創造を支える財務資本の活用について説明する

持続可能なビジネスモデルを築くためには、価値創造においてマテリアルだと判断した課題への対応に資金を投じて成長へとつなげ、その成長から得た資金を再投資するという循環を維持することが必要です。また、効果的なリスクマネジメントを通じて資本コストを低減させるとともに、資本コストを上回るリターンが見込まれる案件へ投資することにより、健全な資本収益性を確保することも必要です。持続的な成長に向けた投資と株主還元のバランスを取ると同時に、資本コストを上回る資本収益性の達成という財務規律が守られているのか、企業価値創造を支える財務計画について関連する経営目標とともに説明することが望まれます。

3.企業報告の目的を明確にして戦略的にコミュニケーションする

報告媒体の位置付けという観点では、有価証券報告書では比較可能な情報の開示が重視されており、統合報告書では将来志向の長期的な価値創造ストーリーを伝えることが重視されていることがわかりました。有価証券報告書と統合報告書で開示情報の重複が生じるとしても、統合報告書には有価証券報告書では語られない価値ある情報も多くあります。有価証券報告書や統合報告書などの各媒体の目的と主たる読み手を考え、戦略的な視点を持って企業報告全体をデザインすることで、企業報告を通じて企業価値を向上させることができるでしょう。

調査概要

|

調査対象期間 |

2024年1月~12月(英文開示のみ2025年1月まで) |

|

対象企業 |

統合報告書、有価証券報告書の記述情報、サステナビリティ報告の比較調査: 日経225構成企業225社 統合報告書の発行企業等および統合報告書に関する基礎調査: 「自己表明型統合レポート」を発行する国内の企業等1,177組織 |

|

調査方法 |

調査メンバー全員で判断基準を定めた上で、企業ごとに1人の担当者が、統合報告書、有価証券報告書、サステナビリティ報告を通読し、確認する方法で実施 |

|

協力 |

企業価値レポーティング・ラボ |

※1 日経平均株価(日経225)は株式会社日本経済新聞社の登録商標または商標です。

関連リンク

サステナブルバリュー インサイトシリーズ 企業報告オンデマンドセミナー「企業報告の現状と未来を考える2025」

KPMGジャパンについて

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる10のプロフェッショナルファームによって構成されています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。

日本におけるメンバーファームは以下のとおりです。

有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社 KPMG FAS、株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、株式会社 KPMG Ignition Tokyo、株式会社 KPMGアドバイザリーライトハウス

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像