89.6%の自治体担当者が、移住者獲得競争の高まりを実感・44%の自治体が移住促進施策を外部委託している実態が明らかに

――国際大学GLOCOM、地方創生と地方移住に関する自治体の取り組みの研究成果を公表

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)の研究員・講師 伊藤将人が研究代表者を務める研究プロジェクトは、全国の自治体を対象に実施した「地方移住促進施策と地方創生の関連」に関する調査を実施いたしました。

その結果、次のような成果が得られました。これらの調査結果は、地方創生開始以降に加速拡大した国や自治体による地方移住と、関連する政策の実態と課題を明らかにするものです。

-

83.2%の自治体が、移住促進施策を実施

-

移住促進に取り組んでいる自治体(以下、移住促進自治体)の54.9%は効果が大きい・どちらかというと大きいと実感し、44.0%の自治体は効果が小さい・どちらかというと小さいと実感

-

89.6%の自治体が、移住者獲得競争の高まりを実感

-

64.2%の自治体が、国の移住促進の方針や施策が移住者獲得競争の高まりに影響を与えていると認識

-

移住促進自治体の44.0%が事業の一部もしくは全部を外部委託

-

外部委託費の25.8%が東京都に本社を置く事業者に、39.7%が一都三県に本社を置く事業者に

調査概要

対象 :全国の自治体(市区町村)1,741団体

回答者:自治体の移住定住担当者、いない場合は総合戦略担当者→自治体の移住定住等担当者、いない場合は関連する取り組みの担当者もしくは総合戦略の担当者

調査方法 :郵送アンケート調査

調査時期 :2024年10月〜11月

回答自治体:429自治体

研究助成 :地方公共団体金融機構の地方財政等に関する研究者に対する助成

共同研究者:一橋大学大学院 堂免隆浩、国立環境研究所 包薩日娜

調査結果の報告書は下記URLよりダウンロードいただけます。活用する際は引用元をご明記ください。

地方移住促進施策と地方創生の調査研究に関する報告書(PDF)

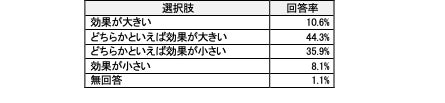

1.移住促進施策の効果が大きいと感じている自治体は10.6%にとどまる

移住促進施策に取り組む自治体に「移住促進施策の効果の大小」を尋ねた結果、効果が大きいと感じている自治体が10.6%、どちらかというと効果が大きいと感じている自治体が44.3%、どちらかというと効果が小さいと感じている自治体が35.9%、効果が小さいと感じている自治体が8.1%という結果となりました。

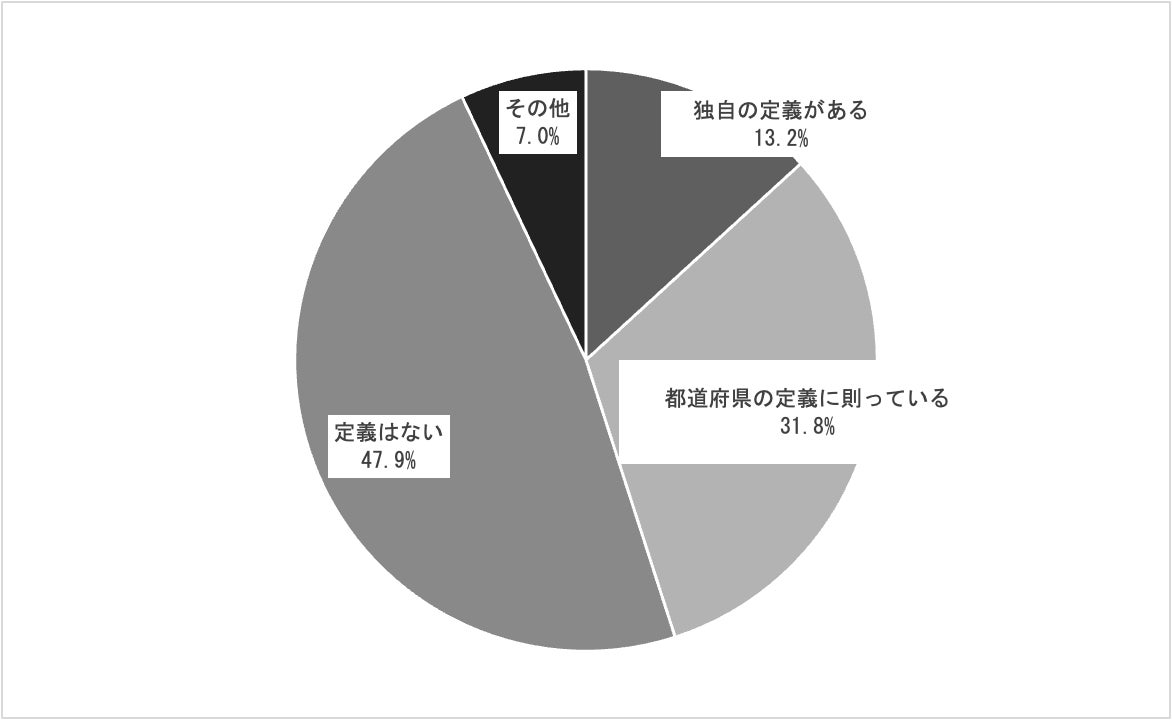

2.移住者を独自に定義している自治体は13.2%、定義がない自治体は47.9%

移住促進施策を行う上で重要となる「移住者の定義」の有無について尋ねた結果、独自に定義している自治体は移住促進自治体の13.2%に留まることが明らかになりました。他は、都道府県の定義に則っている自治体が31.8%、定義がない自治体が47.9%という結果でした。

このことから、移住促進施策を行っている自治体の約半数は、独自の定義も都道府県の定義も用いず、誰が地域にとっての移住者なのか厳密にはわからない状態で施策を展開している実態がはじめて浮き彫りになりました。これは政策評価、政策の公平性という観点からみて問題がある状況だと言えます。

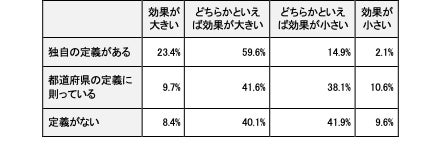

3.独自の移住者の定義が、移住促進施策の効果の高まりにつながる可能性

2につづいて、移住者に関する独自の定義の有無と、移住促進施策の効果をめぐる担当者の認識の関連性を分析すると、独自の定義がある自治体の担当者は、都道府県の定義に則っている自治体や、定義がない自治体の担当者と比較して、移住促進施策の効果が大きいと認識していることが明らかになりました。

※2,3の詳細は、下記の記事をご覧ください。

OPINION PAPER_No.34(24-001)「移住者」って誰?47.9%の自治体で定義がない実態と、独自に移住者を定義すべきワケ

https://www.glocom.ac.jp/publicity/opinion/10510

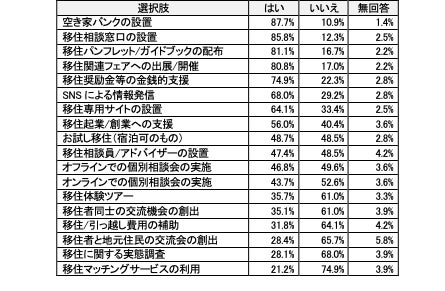

4.最も多く取り組まれている移住促進施策は「空き家バンクの設置(87.8%)」

具体的な移住促進施策の取り組み有無について尋ねた結果、実施割合が高いものから順に「空き家バンクの設置(87.8%)」「移住相談窓口の設置(85.8%)」「移住パンフレット/ガイドブックの配布(81.1%)」「移住関連フェアへの出展/開催(80.8%)」「移住奨励金等の金銭的支援(74.9%)」となりました。

移住促進施策における効果の有無をめぐり議論になりやすい移住への金銭的支援については、移住促進施策に取り組む自治体のおよそ4分の3が行っていることも明らかになりました。

他方で、移住促進に取り組む自治体のうち、半数以上が行っていない取り組みも7つ存在した。また、移住前の支援と比較して、「移住者同士の交流機会」や「移住者と地元住民の交流会」の創出、「移住に関する実態調査」など、移住後に対する支援が相対的に少ないことは課題だと言えそうです。

5.44.0%の移住促進自治体が、取り組みを外部委託

地方創生以降の地域政策で話題になりやすい「外部委託」について、移住促進施策の状況を調査しました。その結果、全てを委託している自治体が0.8%、一部を委託している自治体が43.2%、委託していない自治体が56.0%であることがはじめて明らかになりました。なお、外部委託費が高い順に3事業までを回答してもらった結果である点は留意が必要です。

地方創生をめぐっては、地方版総合戦略の策定時に77.3%の自治体がコンサルタント等に委託したという調査結果(地方自治総合研究所,2018)がありますが、移住促進施策という個別の取り組みに限ると、半数以上の自治体は外部に委託せずに取り組みを行っている実態がみえてきました。

6.外部委託費の25.8%が東京都の事業者、39.7%が一都三県の事業者に

外部委託先の企業が本社を置く都道府県についても調査した結果、東京都が最も多く25.8%、次いで神奈川県が11.2%、熊本県が10.2%という結果となりました。全体でみると、東京都に本社を置く事業者が25.8%と約4分の1、一都三県に本社を置く事業者が39.7%、三大都市(東京都・大阪府・愛知県)に本社を置く事業者が27.4%を受託している実態もはじめて明らかになりました。

5と同様に、あくまで自治体が外部に委託しているもののうち金額が大きい上位3事業を元に算出している点は注意が必要ですが、受注額シェアでみると約75%は東京都以外の都道府県に本社を置く事業者に流れていること、一方で一都三県に本社を置く事業者に拡大すると約40%を受託していることが明らかになりました。また、多くのケースでは、移住促進自治体と委託先の事業者は同一都道府県にある傾向があることも明らかになりました。こうした結果は、地方創生と外部委託の実態を考えるうえで重要な結果です。

7.87.4%の自治体担当者が「自治体間の移住者獲得競争」の高まりを実感

地方創生以降、その存在が指摘され課題となっている自治体間の移住者獲得競争について、担当者の認識を調査しました。その結果、「競争が高まっていると思う」+「どちらかといえば競争が高まっていると思う」が87.4%、「競争が高まっていると思わない」+「どちらかといえば競争が高まっていると思わない」が10.7%という実態が浮き彫りになり、大半の自治体が移住者獲得競争を実感していることが明らかになりました。

あわせて、自治体間の移住者誘致をめぐる競争の高まりに、国による移住促進の方針や取り組みは影響を与えていると思うかを尋ねたところ、61.1%の自治体が「そう思う・どちらかといえばそう思う」と認識していることがはじめて明らかになりました。

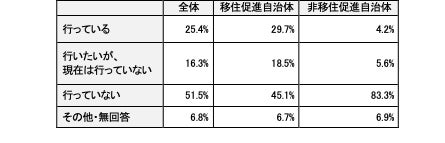

8.地方移住の実態把握のための調査を行っている自治体は25.4%に留まる

今回、地方移住の実態把握のための調査を行っているかどうかも調査しました。その結果、全体で移住関連調査を「行っている」自治体は25.4%(109)、「行いたいが、現在は行っていない」が16.3%、「行っていない」が51.5%、「その他・無回答」が6.8%となりました。この結果から、地方移住の実態把握のための調査を行っている自治体は25.4%に留まることが明らかになりました。

興味深いことに、移住促進に関する調査の実施有無と、移住促進施策の効果の大小(認識)についての関連性を分析すると、調査を行っている自治体ほど効果が大きいと認識している傾向があることも明らかになりました。この点についてはより詳細な分析が必要ですが、移住促進の実態を把握するための調査は政策評価のためにも、より効果のある施策を実施していくためにも重要であることが示唆されます。

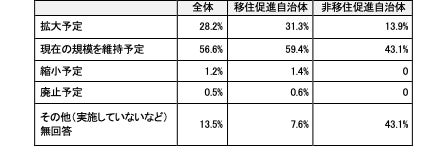

9.84.8%の自治体が今後も移住促進施策の規模を拡大もしくは維持予定

最後に、今後の移住促進施策の方針について尋ねました。その結果、「拡大予定」の自治体が28.2%、「現在の規模を維持予定」が56.6%、「縮小予定」が1.2%、「廃止予定」が0.5%という結果となりました。このことから、84.8%の自治体が現在の移住促進施策の規模を維持するか、もしくは今後も拡大していく方針であることが明らかになりました。

一方で、今回の調査では詳細を明らかにすることはできませんでしたが、多くの自治体が拡大もしくは規模を維持しようとする中で、縮小もしくは廃止を予定している自治体もわずかながら存在することは興味深い結果です。

導かれる政策的含意

-

移住促進施策の効果の深堀り:効果が出ている自治体と効果が出ていない自治体がおおよそ二分する実態について、さらなる調査と評価が必要。

-

自治体は独自の移住者の定義を:独自に移住者を定義している自治体の担当者は、移住促進施策の効果も大きいと認識している傾向が明らかに。定義のプロセスで当事者や市民を巻き込むことが重要。

-

移住後の定住段階のさらなる支援を:移住前段階の支援と比較して、移住後段階の支援が薄い状況の改善が必要。

-

外部委託事業の深堀り:外部への委託がなぜ行われているのか、成果は出ているのかなどについて、さらなる調査と評価が必要。

-

自治体間の移住者獲得競争に歯止めと対策を

-

自治体間の移住者獲得競争に国の方針や取り組みが与える影響のさらなる解明を

-

地方移住の実態調査を:独自の調査は政策評価とより効果のある施策の実施に結びつく可能性がある。

謝辞

本調査の実施にあたっては、多くの自治体の移住担当者の皆様にご協力いただきました。改めて御礼申し上げます。なお、ご協力いただいた自治体担当者様には報告書を送付しましたが、一部届いていないと思われる自治体様がございます。届いていない場合は、お手数おかけいたしますが、ページ上部よりダウンロードいただけますと幸いです。また、調査実施にあたっては、地方公共団体金融機構「若手研究者のための地方財政研究助成事業」の助成を受けました。ここに感謝申し上げます。

研究代表者のプロフィール

伊藤 将人

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師。博士(社会学)。専門は地域社会学、地域政策学。立命館大学衣笠総合研究機構、武蔵野大学アントレプレナーシップ研究所、NTT地域循環型ミライ研究所 客員研究員。地方移住や関係人口、観光インバウンドなど地域を超える人の移動(モビリティ)に関する研究や、持続可能なまちづくりに関する研究・実践に携わる。主著に『数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション』(2024、学芸出版社)などがある。

組織概要

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM: Center for Global Communications)は、1991年に、国際大学(IUJ: International University of Japan)付属の社会科学系研究所として、財界、官界の強力な支援を受けて設立されました。その目的は、現代日本に関する世界の研究者の交流拠点として、現代の日本政治・経済・文化に関する国際比較と政策研究ならびに学際的研究を行い、関連する情報の発信と交流を国際的規模で促進することにあります。

とくに近年では、データの利活用における戦略と政策の研究を基点に、まちづくりから教育、災害対応、文化振興に至るまで、あらゆる社会のデジタル化を対象に、学際的かつマルチセクターでの共創・共進に取り組んでいます。

〈GLOCOMの四つの活動理念〉

- 情報社会論・情報通信領域を基礎とする研究展開

- 情報社会のグローバル・ローカルな諸課題への先端的取り組み

- 産官学民をつなぐユニークな研究ネットワークハブを志向

- 調査研究・提言活動・実践活動の一体的推進

所在地:東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビル 2F

設立 :1991年7月

所長 :松山良一

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像