日本気象協会「トクする!防災」プロジェクト 「秋の備蓄前線」を発表

~ 秋雨シーズン前に、災害に備えた備蓄の見直しを ~

一般財団法人 日本気象協会(本社:東京都豊島区、会長:石川裕己、以下「日本気象協会」)が推進する「トクする!防災」プロジェクトは「秋の備蓄前線」を8月17日(木)に発表します。「秋の備蓄前線」は「トクする!防災」プロジェクトの公式サイト(https://tokusuru-bosai.jp/stock/stock07.html)で公開します。

近年、1時間に50ミリ以上の雨が降る短時間強雨の発生回数が増加しています。「トクする!防災」プロジェクトが全国47地点で短時間強雨を観測した日数を調査したところ、47地点中34地点で短時間強雨を観測した日数が増えていることがわかりました(詳細は参考資料)。また1日に100ミリ以上の大雨が降る日は9月に増加している傾向があり※1、これからの季節は雨に注意が必要です。

「秋の備蓄前線」とは

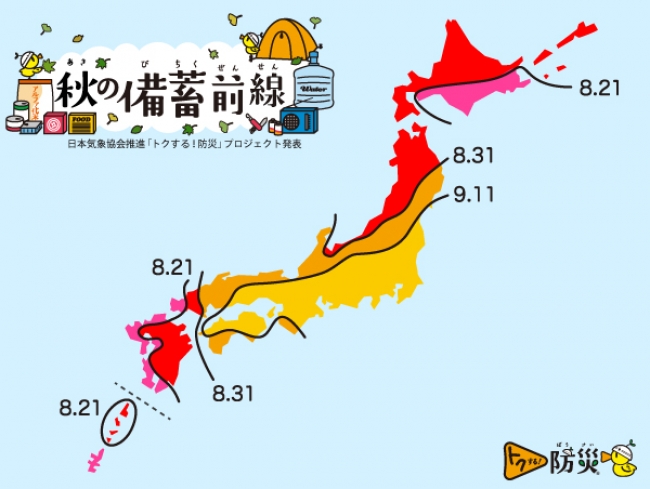

「秋の備蓄前線」は、秋雨や台風などで各地の雨が増え、土砂災害や洪水が起きやすくなる時期を参考に、食料品や生活用品などの備蓄の見直しを推奨する時期を前線図で表現したものです。

短時間に多くの雨が降ると、都市部での内水氾濫※2が発生する危険性が高まります。また長時間雨が降り続くと河川洪水や河川氾濫※3、土砂災害にも注意が必要です。雨が増えるシーズンに入る前に、災害に備えた食料品や生活用品の備蓄を見直し、シーズンに入ってからは気象情報や警報・注意報などの情報に気をつけましょう。

「秋の備蓄前線」概況

「秋の備蓄前線」は8月中旬に秋雨前線の影響を受けて北海道南部、暖かく湿った空気の流れ込みや台風の影響を受けて沖縄本島、九州西部から始まり、下旬になると北海道全域、東北北部、九州全域が「秋の備蓄」シーズンに入ります。9月上旬に東北南部、北陸、中国地方の日本海側、四国の一部地域、9月中旬には関東から四国にかけて「秋の備蓄」が必要なシーズンになります。この時期までに備蓄の準備をしましょう。

※2:内水氾濫(ないすいはんらん)とは、短時間に多くの雨が降り、容量を超えた雨水が下水道や排水路から溢れ出し建物や土地、道路などが水浸しになる現象。降雨から浸水被害が発生するまでの時間が短く、河川から離れた場所でも被害が発生する。

※3:河川洪水とは、大雨等により河川の水位が上昇する現象。さらに水位が上昇し、堤防から水が溢れたり、堤防が決壊して起こる現象が河川氾濫(かせんはんらん)。

各地の気象予報士からのコメント

■北海道 日本気象協会 北海道支社 児玉晃 気象予報士

■東北 日本気象協会 東北支社 福山博己 気象予報士

■関東 日本気象協会 本社 中川裕美子 気象予報士

■中部 日本気象協会 中部支社 奥平雄太 気象予報士

■長野 日本気象協会 長野支店 濱中弘樹 気象予報士

■関西 日本気象協会 関西支社 真田知世 気象予報士

■九州 日本気象協会 九州支社 松井渉 気象予報士

秋の災害は「台風と秋雨前線が近づいたら」注意

大型の台風が接近すると秋雨前線の活動が活発化して大雨になります。台風と秋雨前線が近づくときには特に注意が必要です。

天気予報を確認し、早めの備蓄品の準備と、早めの避難を心がけましょう。すでに雨が激しく、避難が難しい場合は室内の2階以上で川や崖から遠い場所に避難しましょう。雨が降り続く場合は屋内避難が長引く場合もありますので、備蓄品は多めに準備しておくことが大切です。

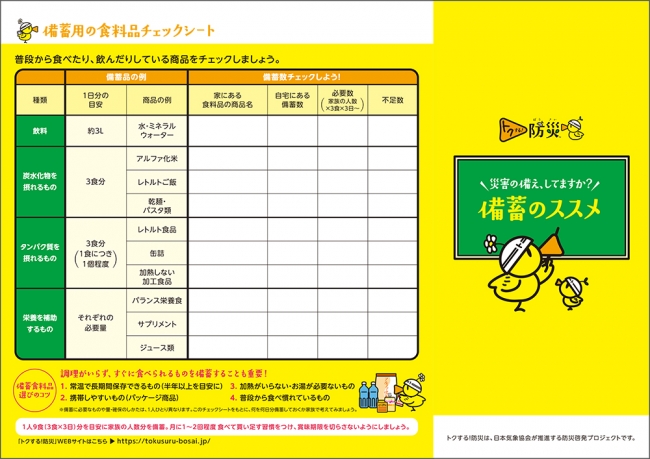

備蓄の確認は「備蓄のススメ」とアプリ「わが家の防災ナビ」で

雨の予報から危険が予測できる水害への備蓄は、予測できない地震災害の備えとしても有効活用できます。備蓄品の種類も共通しているものが多いため、秋の雨が増える時期を前に備蓄を見直すことで、地震災害への備えも一緒に行うことができます。

家庭での備蓄方法は「トクする!防災」プロジェクトの公式サイトの

「備蓄のススメ」(https://tokusuru-bosai.jp/stock/stock08.html)でご確認ください。

また、「トクする!防災」プロジェクト公式アプリ「わが家の防災ナビ」では、家族の人数に合わせて必要な備蓄品の数を計算することができます。備蓄品の確認の際の目安としてお使いください。

「トクする!防災」プロジェクトとは

公式ウェブサイト https://tokusuru-bosai.jp/

参考資料 短時間強雨の増加傾向 -全国47地点での短時間強雨の観測日数調査-

調査では、47地点(47都道府県で1地点ずつ)で、1977年から2016年の40年間の1時間あたりの最大降水量50ミリ以上の雨が降った日数を調査しました。1977年から1996年までの過去20年に比べ、1997年から2016年の直近20年で、1時間に50ミリ以上の雨を記録した合計日数は、全国34地点で増加していました。1997年から2016年の20年で1時間に50ミリ以上の雨を記録した合計日数の増加傾向が強く見られるのは、千葉(千葉県)、福井(福井県)、奈良(奈良県)でした。

また、47地点全体を見てみると、日本列島の西へ向かうにつれて、1時間に50ミリ以上の雨を記録した日数が多くなっています。1997年から2016年の20年で1時間に50ミリ以上の雨を記録した日数が多いのは那覇(沖縄県)、高知(高知県)、徳島(徳島県)でした。

これらのことから、短時間強雨の日数が増えていることがわかります。

短い時間で多くの雨が降ると、都市部や河川から離れた地域でも、短時間で下水道や排水路の容量を超えてしまい、雨水があふれ出す内水氾濫が起こる危険性が高まります。

また、1時間に50ミリ以上の雨が降り続くと、河川洪水や河川氾濫、土砂災害の危険性が高まります。

雨が増える時期を秋の備蓄前線で確認し、災害の危険性が高まる前に、自宅の備蓄を見直しましょう。

※4:1時間に50ミリ以上の雨は天気予報などで「非常に激しい雨」と表現されます。屋外では水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるような雨の降り方です。

近年、1時間に50ミリ以上の雨が降る短時間強雨の発生回数が増加しています。「トクする!防災」プロジェクトが全国47地点で短時間強雨を観測した日数を調査したところ、47地点中34地点で短時間強雨を観測した日数が増えていることがわかりました(詳細は参考資料)。また1日に100ミリ以上の大雨が降る日は9月に増加している傾向があり※1、これからの季節は雨に注意が必要です。

「秋の備蓄前線」とは

「秋の備蓄前線」は、秋雨や台風などで各地の雨が増え、土砂災害や洪水が起きやすくなる時期を参考に、食料品や生活用品などの備蓄の見直しを推奨する時期を前線図で表現したものです。

短時間に多くの雨が降ると、都市部での内水氾濫※2が発生する危険性が高まります。また長時間雨が降り続くと河川洪水や河川氾濫※3、土砂災害にも注意が必要です。雨が増えるシーズンに入る前に、災害に備えた食料品や生活用品の備蓄を見直し、シーズンに入ってからは気象情報や警報・注意報などの情報に気をつけましょう。

「秋の備蓄前線」概況

「秋の備蓄前線」は8月中旬に秋雨前線の影響を受けて北海道南部、暖かく湿った空気の流れ込みや台風の影響を受けて沖縄本島、九州西部から始まり、下旬になると北海道全域、東北北部、九州全域が「秋の備蓄」シーズンに入ります。9月上旬に東北南部、北陸、中国地方の日本海側、四国の一部地域、9月中旬には関東から四国にかけて「秋の備蓄」が必要なシーズンになります。この時期までに備蓄の準備をしましょう。

※2:内水氾濫(ないすいはんらん)とは、短時間に多くの雨が降り、容量を超えた雨水が下水道や排水路から溢れ出し建物や土地、道路などが水浸しになる現象。降雨から浸水被害が発生するまでの時間が短く、河川から離れた場所でも被害が発生する。

※3:河川洪水とは、大雨等により河川の水位が上昇する現象。さらに水位が上昇し、堤防から水が溢れたり、堤防が決壊して起こる現象が河川氾濫(かせんはんらん)。

各地の気象予報士からのコメント

■北海道 日本気象協会 北海道支社 児玉晃 気象予報士

■東北 日本気象協会 東北支社 福山博己 気象予報士

■関東 日本気象協会 本社 中川裕美子 気象予報士

■中部 日本気象協会 中部支社 奥平雄太 気象予報士

■長野 日本気象協会 長野支店 濱中弘樹 気象予報士

■関西 日本気象協会 関西支社 真田知世 気象予報士

■九州 日本気象協会 九州支社 松井渉 気象予報士

秋の災害は「台風と秋雨前線が近づいたら」注意

大型の台風が接近すると秋雨前線の活動が活発化して大雨になります。台風と秋雨前線が近づくときには特に注意が必要です。

天気予報を確認し、早めの備蓄品の準備と、早めの避難を心がけましょう。すでに雨が激しく、避難が難しい場合は室内の2階以上で川や崖から遠い場所に避難しましょう。雨が降り続く場合は屋内避難が長引く場合もありますので、備蓄品は多めに準備しておくことが大切です。

備蓄の確認は「備蓄のススメ」とアプリ「わが家の防災ナビ」で

雨の予報から危険が予測できる水害への備蓄は、予測できない地震災害の備えとしても有効活用できます。備蓄品の種類も共通しているものが多いため、秋の雨が増える時期を前に備蓄を見直すことで、地震災害への備えも一緒に行うことができます。

家庭での備蓄方法は「トクする!防災」プロジェクトの公式サイトの

「備蓄のススメ」(https://tokusuru-bosai.jp/stock/stock08.html)でご確認ください。

また、「トクする!防災」プロジェクト公式アプリ「わが家の防災ナビ」では、家族の人数に合わせて必要な備蓄品の数を計算することができます。備蓄品の確認の際の目安としてお使いください。

「トクする!防災」プロジェクトとは

「トクする!防災」のロゴマークは日本気象協会の登録商標です

「トクする!防災」のロゴマークは日本気象協会の登録商標です

公式ウェブサイト https://tokusuru-bosai.jp/

参考資料 短時間強雨の増加傾向 -全国47地点での短時間強雨の観測日数調査-

近年、短時間に多くの雨が降る回数が増えています。「トクする!防災」プロジェクトでは、1977年から2016年

の40年間で、地点別に1時間に50ミリ以上※4の雨が降る短時間強雨が観測された日数を調査しました。

調査では、47地点(47都道府県で1地点ずつ)で、1977年から2016年の40年間の1時間あたりの最大降水量50ミリ以上の雨が降った日数を調査しました。1977年から1996年までの過去20年に比べ、1997年から2016年の直近20年で、1時間に50ミリ以上の雨を記録した合計日数は、全国34地点で増加していました。1997年から2016年の20年で1時間に50ミリ以上の雨を記録した合計日数の増加傾向が強く見られるのは、千葉(千葉県)、福井(福井県)、奈良(奈良県)でした。

また、47地点全体を見てみると、日本列島の西へ向かうにつれて、1時間に50ミリ以上の雨を記録した日数が多くなっています。1997年から2016年の20年で1時間に50ミリ以上の雨を記録した日数が多いのは那覇(沖縄県)、高知(高知県)、徳島(徳島県)でした。

これらのことから、短時間強雨の日数が増えていることがわかります。

短い時間で多くの雨が降ると、都市部や河川から離れた地域でも、短時間で下水道や排水路の容量を超えてしまい、雨水があふれ出す内水氾濫が起こる危険性が高まります。

また、1時間に50ミリ以上の雨が降り続くと、河川洪水や河川氾濫、土砂災害の危険性が高まります。

雨が増える時期を秋の備蓄前線で確認し、災害の危険性が高まる前に、自宅の備蓄を見直しましょう。

※4:1時間に50ミリ以上の雨は天気予報などで「非常に激しい雨」と表現されます。屋外では水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるような雨の降り方です。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 自然・天気環境・エコ・リサイクル

- ダウンロード