世界を変える、独創を讃える。『第2回 神戸賞』の受賞者が決定!

~ 世界を変えるBME分野研究の最前線、卓越した研究者たちに栄誉 〜

公益財団法人 中谷財団(東京都品川区/理事長:矢冨裕、以下「中谷財団」)は、財団設立40周年を記念して創設した学術賞『神戸賞』における第2回受賞者の決定をお知らせします。

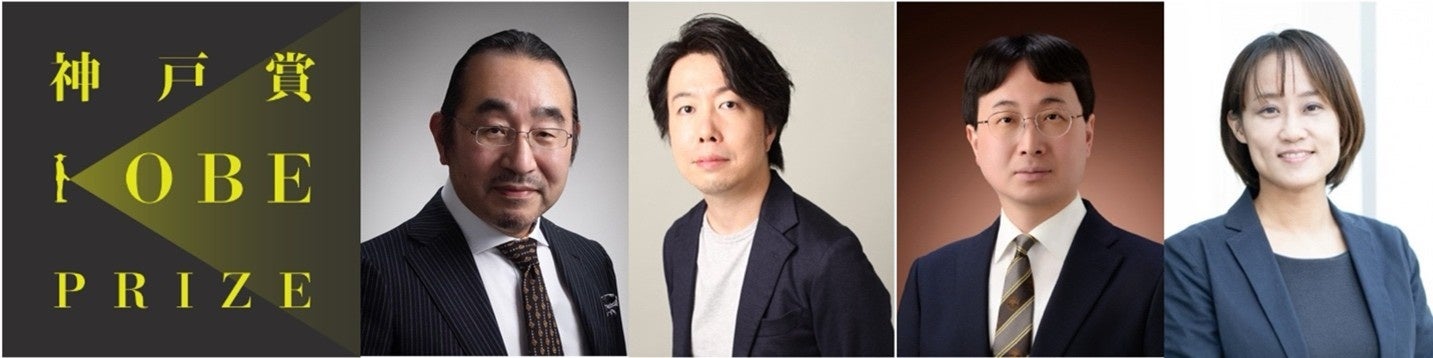

<大賞>

菅 裕明(すが ひろあき)

研究題目:特殊ペプチド創薬の開拓とイノベーション

<Young Investigator賞>

谷内江 望(やちえ のぞむ)

研究題目:DNAイベントレコーディング技術の開発

村川 泰裕(むらかわ やすひろ)

研究題目:ヒト疾患の分子機序を明らかにするためのエンハンサーマップの高精細構築と

独自技術開発

神谷 真子(かみや まこ)

研究題目:生命科学を切り拓く革新的バイオイメージングプローブの開発

『神戸賞』とは、今後日本がリードしていく分野として注目している「BME(Bio Medical Engineering)分野〜生命科学と理工学の融合境界領域〜」においてイノベーションをもたらす優れた独創的な研究で実績を挙げた研究者や、そのユニークな研究で将来性が嘱望される若手研究者に光を当てる新たな学術賞です。中谷財団設立40周年を記念して創設され、今回が2回目の受賞者発表となります。

また、5月25日には神戸ポートピアホテルにて第2回神戸賞の授賞式をおこないます。

■大賞 受賞者(1件、賞金 5,000万円、副賞 トロフィー)

氏名 :菅 裕明

所属・役職 :東京大学大学院 理学系研究科 教授

研究題目 :特殊ペプチド創薬の開拓とイノベーション

受賞理由 :菅氏は、非天然型のアミノ酸が連なる特殊なペプチドを、細胞抽出液で合成できる「人口酵素フレキシザイム」、「遺伝暗号リプログラミング技術」を開発し、さらにペプチド薬剤候補を高効率で探索できる「RaPID システム」を開発しました。これらは独創性が極めて高く、特殊ペプチドを用いた創薬プロセスを飛躍的に効率化する優れたイノベーションといえます。従来、医薬品の主軸は分子量が小さい低分子化合物でしたが、今世紀に入り分子量の大きい高分子の抗体(タンパク質)医薬品などが登場し、新たな薬剤の開発に期待が高まりました。菅氏は、抗原性の低い中分子である、特殊なペプチドを、遺伝暗号の人工的な改変で合成することを目的に、極めて独創的な人口酵素「フレキシザイム」と、「遺伝暗号リプログラミング技術」を開発しました。これらにより、特殊な化学構造のペプチドを、複雑な化学合成のステップを最小限にし(もしくは、化学合成できないものも含めて)、鋳型mRNAと細胞抽出液を利用して、合成できるようになりました。さらに、疾患原因タンパク質へのペプチド薬剤候補を高効率で探索できる「RaPID システム」を開発し、これにより1兆種類を超える特殊ペプチドライブラリーの中から結合力の高いペプチド分子を、高い成功率で、かつ短時間で探索できるようになりました。合成から薬剤探索までの一気通貫した開発技術は、2006年に菅氏が創業した「ペプチドリーム社」により、製薬企業を中心に共同研究、サブライセンスされ、各企業で技術が活用、応用されています。独創性の高さはいうまでもなく、また、他の分野にも応用可能な優れたイノベーションといえます。

■Young Investigator(Y.I.)賞 受賞者一覧

(3名、賞金 500万円、副賞 研究助成金 4,000万円{5年間}、トロフィー)

氏名 :谷内江 望

所属・役職 :The University of British Columbia,

Biomedical Engineering, Professor / Director of Research

大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 特任教授

東京大学 先端科学技術研究センター 客員教授

研究題目 :DNAイベントレコーディング技術の開発

受賞理由 :私たちの身体を形づくる細胞はどのように生まれてくるのか?受精卵から分裂していく過程で何が起こるのか?この課題に対し、谷内江氏は細胞が経験するイベントを、細胞内に搭載されるビデオカメラのようなシステムを用いて記録し、最終的に1細胞技術で読み出すという、極めて独創的で野心的なシステムの研究に挑戦しています。DNAを“ビデオのハードディスク”のように活用し、イベントを塩基配列として書き込むために、様々な新規の塩基編集ツールを導出しました。さらに、従来法より膨大な塩基配列を短時間で処理できる、深層分散コンピューティング技術を開発しました。以上により、現在、マウスの極めて高解像度な細胞系譜地図が得られつつあります。このように谷内江氏は、新たなコンセプトとビジョンを掲げ、ゲノム編集からコンピューティングまで幅広く横断しながら、野心的なアプローチを生物学に仕掛けています。

氏名 :村川 泰裕

所属・役職 :京都大学高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点 教授

理化学研究所 生命医科学研究センター チームディレクター

研究題目 :ヒト疾患の分子機序を明らかにするためのエンハンサーマップの高精細構築と独自技術開発

受賞理由 :DNA上にあるエンハンサーと呼ばれる領域は、従来はジャンク(ガラクタ)と呼ばれていた部分の一部ですが、現在では、疾患に関わる遺伝子多型や変異の多くを含有するといわれています。村川氏は、これまで解析できなかった、活性化した状態にあるエンハンサーのみを一つの細胞で高精度に解析する技術「ReapTEC法」を開発しました。また、この解析技術をヒトのヘルパーT細胞に応用することで、それまでわからなかった未報告の亜集団を発見し、これらから疾患DNA 多型・変異をもつヘルパーT 細胞エンハンサーを約600 カ所同定しました。さらに、これらの疾患エンハンサーと近接している標的遺伝子を同定し、自己免疫疾患等がどのような分子経路で発症に関わっているか疾患系統的に解析できることを示しました。以上は、日本の存在感が決して高いとはいえないヒト細胞の機能ゲノミクスの分野で、極めて画期的でインパクトのある成果といえます。

氏名 :神谷 真子

所属・役職 :東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 教授

研究題目 :生命科学を切り拓く革新的バイオイメージングプローブの開発

受賞理由 :生きた生物試料における生体分子の動態や機能をリアルタイムに観測する手法として、「化学プローブ」を用いたバイオイメージング法が汎用されています。神谷氏は、化学に基づく精緻な分子設計により、新規の機能を有するオリジナルな化学プローブを複数開発することに成功し、従来法を遥かに凌駕する性能でのイメージングを達成しました。具体的には、独自の分子設計により、がんの1細胞検出のための、細胞滞留性を改善した蛍光プローブ設計法を確立しました。本法は、血中循環がん細胞を検出し得る技術として、臨床医からも強い期待が寄せられています。さらに、温和な条件で生細胞超解像蛍光イメージングを実現する蛍光プローブの開発にも成功しています。また独自に設計したラマンプローブを用いて、従来法では難しかった生体の多数の分子を同時に視る多重検出を可能にする技術の開発に成功しています。これらは、創薬科学研究や医学分野に与えるインパクトの大きい画期的な成果であり、新たな生命現象の解明にも貢献すると期待されています。

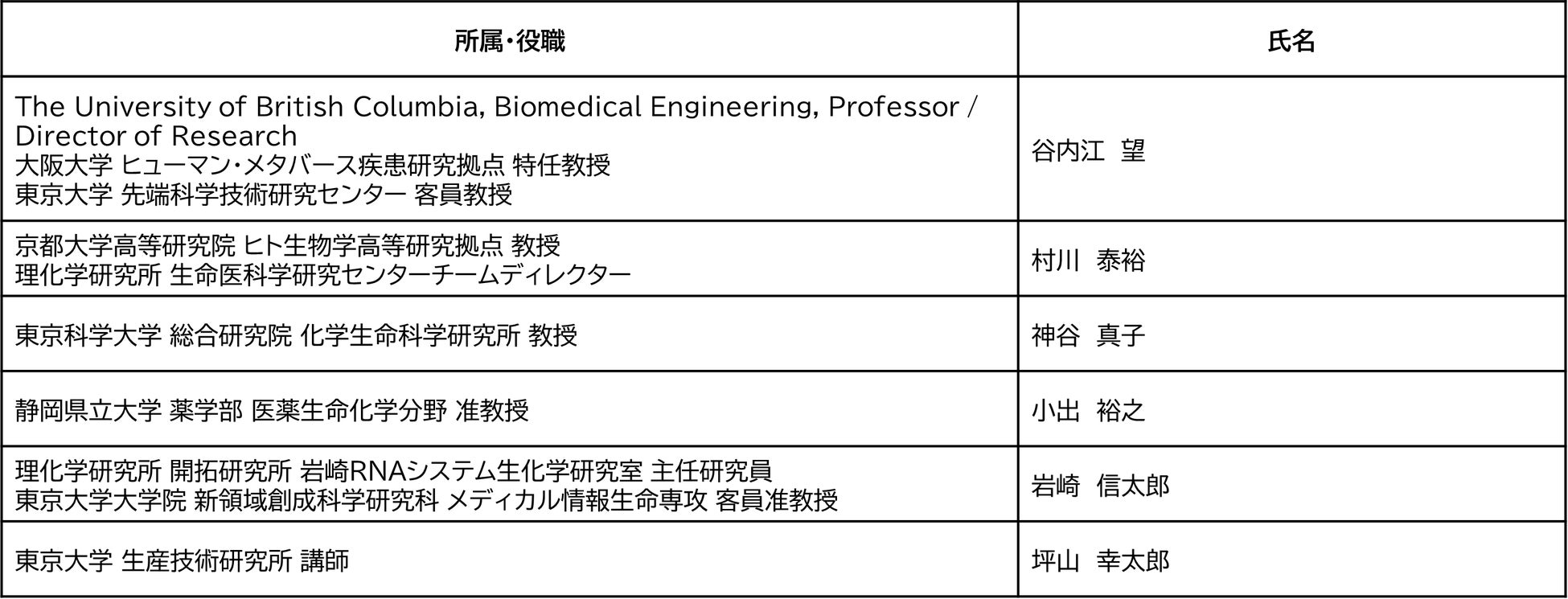

■Y.I.賞ファイナリスト(Y.I.賞選考シンポジウム登壇者)

Y.I.賞は将来が嘱望される若手研究者を見出し、支援するための賞です。

最終候補者6名により実施した Y.I.賞選考シンポジウムでは、各自の発表に続いて白熱した意見交換が行われました。ここにY.I.賞ファイナリストとしてご紹介し、その栄誉を称えます。

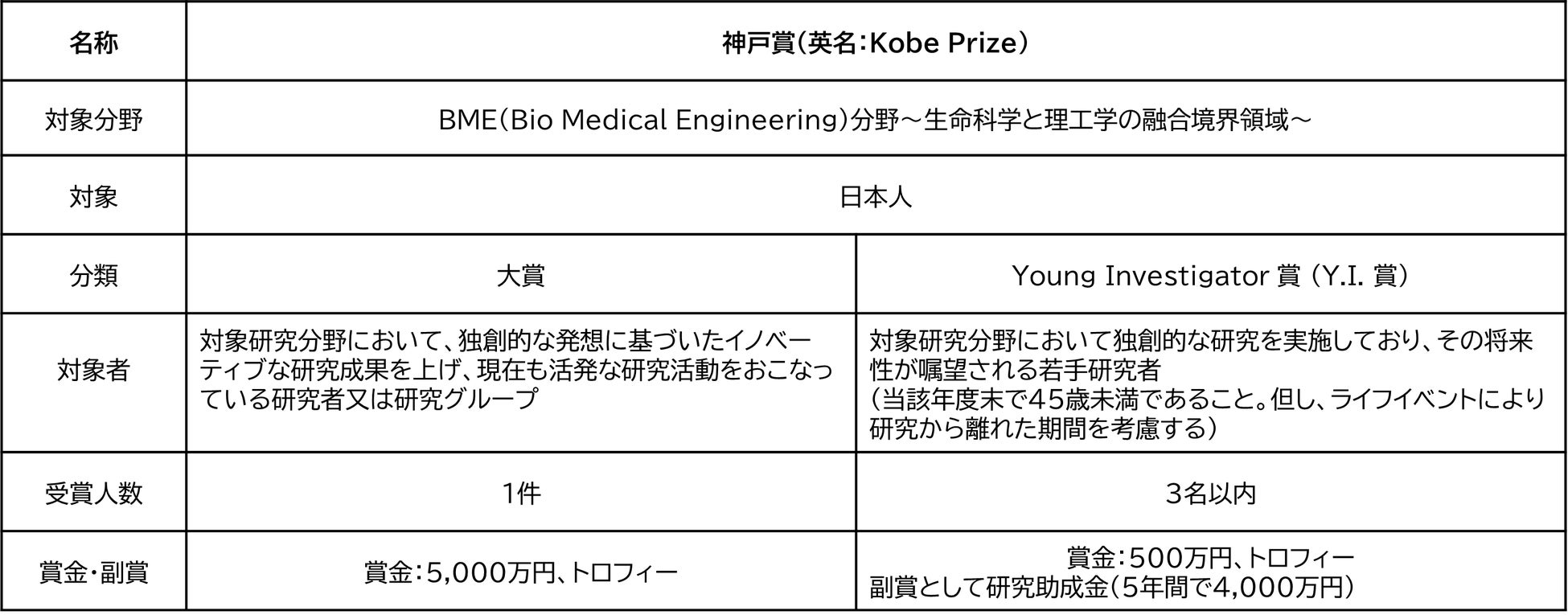

■『神戸賞』概要

■『神戸賞』審査委員一覧

[審査委員長]

柳沢 正史 (筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長 教授)

[審査副委員長]

小川 誠司 (京都大学 大学院医学研究科 腫瘍生物学講座 教授)

[審査委員]

木下 聖子 (創価大学 糖鎖生命システム融合研究所 副所長 教授)

斎藤 通紀 (京都大学 高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点 教授)

佐藤 俊朗 (慶應義塾大学 医学部 医化学教室 教授)

染谷 隆夫 (東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 教授)

田畑 泰彦 (京都大学 大学院医学研究科 形成外科学 特任教授)

永次 史 (東北大学 多元物質科学研究所 有機・生命科学研究部門 教授)

濡木 理 (東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 教授)

林 朗子 (理化学研究所 脳神経科学研究センター 多階層精神疾患研究チーム チームリーダー)

本田 賢也 (慶應義塾大学 医学部 微生物学・免疫学教室 教授)

三浦 佳子 (九州大学 大学院工学研究院 化学工学部門 教授)

森 勇介 (大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 教授)

[顧問]

西川 伸一 (NPO法人オール・アバウト・サイエンス・ジャパン 代表理事)

■第1回神戸賞授賞式の様子

「第1回神戸賞授賞式」は、科学の未来を明るく照らす感動のセレモニーとなりました。約300名の参加者が見守る中、ジャズの生演奏で華やかに幕を開けた授賞式で、代表理事の家次恒は「神戸賞は“日本を元気にする”を理念とした学術賞です。日本の産業や経済再興につながる独創的な研究を進める人材を見出し、日本にもっとイノベーションが生まれる土壌を育むことに貢献していきます」と熱く語りました。

4名の受賞者は光の道を通りながら舞台へと進み、実際に発光する「照らす人(誰もが選んだことのない未知なる領域を、まるで暗闇に光を照らしながら進む人)」をコンセプトにしたトロフィーを受け取りました。アンバサダーは神戸出身の山之内すずさんが務めました。

大賞の浦野泰照教授は「栄えある第1回神戸賞大賞を受賞できたことを光栄に思う。私の研究アイデアは『失敗』から始まっていることが多く、実験によって生まれる『予想外の結果』を大切にしてきたことが、今回の成功につながっている」と、研究者としての真髄を語りました。

若手研究者を表彰するY.I.賞では、武部貴則教授が「一生の間に一度経験するかどうかもわからないような体験をさせていただいた。私の研究は臓器の代替物を生成するもので、将来的にはあらゆる病気に対して、臓器移植以外の治療方法を見つけることに役立てていきたい」と未来への展望を示しました。

同じくY.I.賞を受賞した太田禎生准教授は「今年で設立40周年を迎える中谷財団と自分は同い年であり、縁を感じていた。未知の世界へ足を踏み入れることは『可能性を開くチャンス』であり、今後も自分の可能性を広げる挑戦を続けていきたい」と語り、加藤英明教授は「予想外の結果を発見した際に研究の面白さを感じる。それらを分析して理論を構築する際に、自分の枠組みを拡張して成長するチャンスだと考えている」と研究への情熱を伝えました。

若手研究者と独創的な研究に光を当てる神戸賞は、日本発のイノベーション創出につながっていきます。

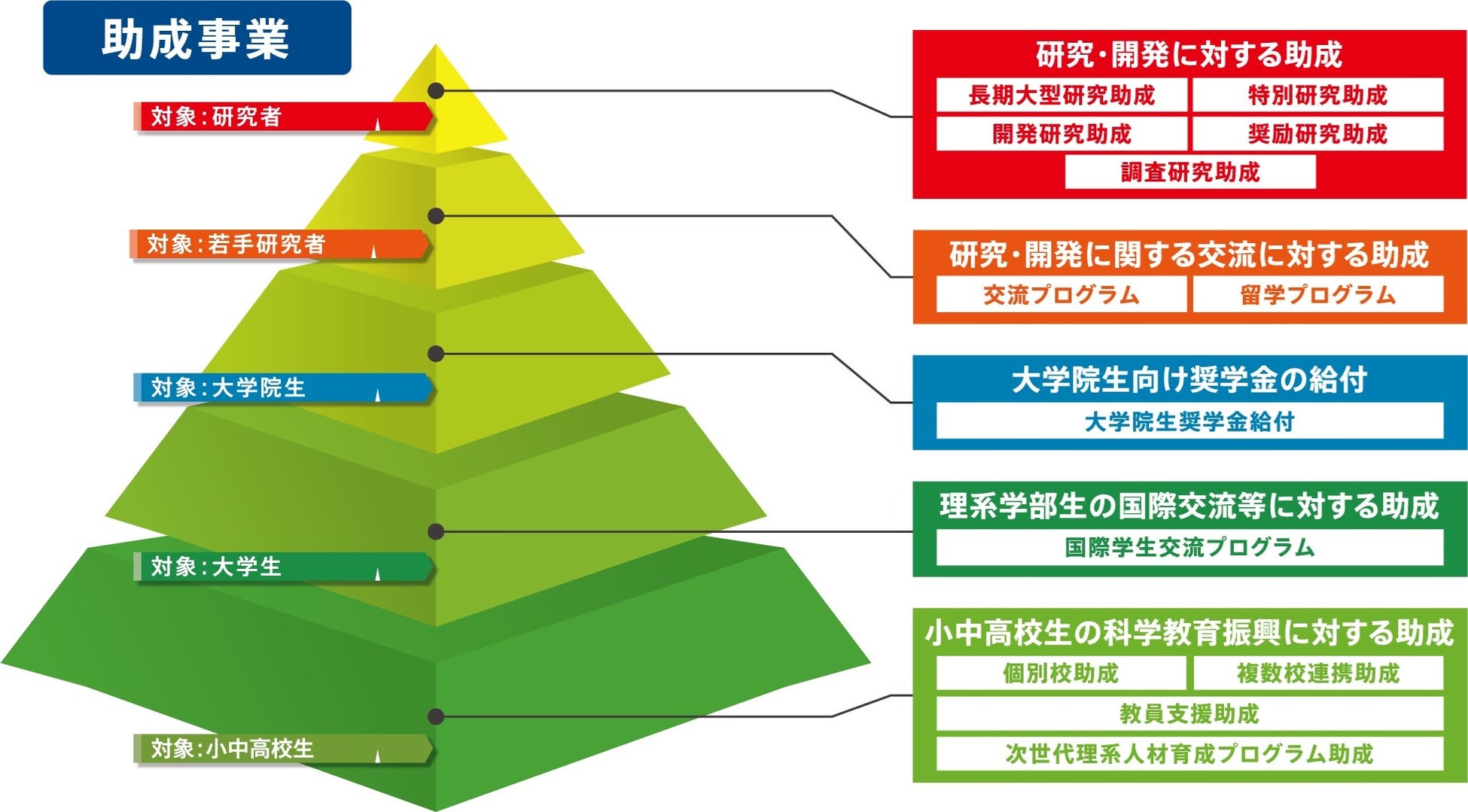

■公益財団法人 中谷財団 概要■

中谷財団は、神戸に本拠を置く臨床検査機器・試薬メーカーであるシスメックス株式会社の創業者 故中谷太郎により1984年「中谷電子計測技術振興財団」として設立されました。その意思を継いだ子息の故中谷正の遺贈を受け、2012年に大きな事業が行える財団へと生まれ変わり、同年には公益財団法人に移行し、「公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団」となりました。それ以来、医工計測技術分野の広範な発展を願い、先導的な技術開発への助成を中核として技術開発に顕著な業績をあげた研究者への表彰や技術開発に関する交流への助成等の事業を行ってきました。

2014年以降は、若手人材育成のため、大学院生向け奨学金や大学生の短期留学サポート、さらにすそ野拡大のため、小中高校生を対象とした科学教育振興助成など、幅広い層への支援を実現しています。このように研究者から小中高校生まで、トータルに事業展開をする国内有数のユニークな財団となっています。2024年に設立40周年を迎え、対象分野をBME分野に拡げるとともに、新たな表彰事業「神戸賞」を創設しました。また、同年11月1日に名称を「公益財団法人 中谷財団」と改称し、新たな一歩を踏みだしました。

名 称 :公益財団法人 中谷財団

英表記:Nakatani Foundation

設 立 :1984年(昭和59年)4月

所在地:〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8F

目的 :「BME(Bio Medical Engineering)分野~生命科学と理工学の融合境界領域~」における研究・開発、交流等を促進し、また人材を育成することによって、BME分野の広汎な発展を推進し、我が国ならびに国際社会の発展及び生活の向上に寄与すること。

URL :https://www.nakatani-foundation.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像