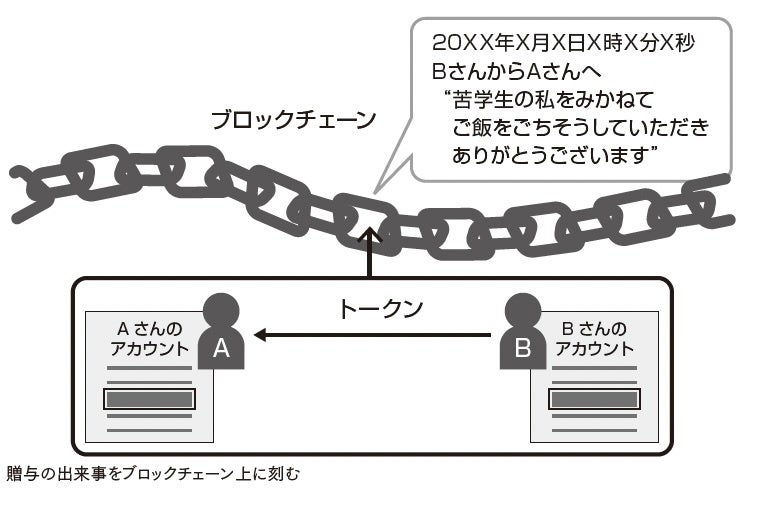

世界初!贈与経済2.0:ブロックチェーン技術を使い、感謝を信頼の基盤とする新しいSNSアプリが始動

一般社団法人ハートランド/ハートランド準備委員会は、ブロックチェーン技術を用いて「新しい贈与経済圏」を社会実装する試みを続けています。この度、世界に先駆け、改ざん不可能なデータとして刻まれた感謝を信頼の核として、人々の間の「やさしい関係」をつなぐまったく新しいSNSをローンチしました

💡贈与経済とは

誰かに何かをしてあげる「贈与」の連鎖で経済が回る仕組みのこと。現代でも「会社に対する忠誠心」のようなかたちで残っている。「給料以上に働くこと」は、例えば、お金の見返り以上の部分を会社に「贈与」しているわけだが、終身雇用制が機能していて「贈与」をきちんとカウントする仕組みがあるところでは、やる方にも明確な(贈与経済上の)メリットがあった。が、それは、封建時代の「御恩と奉公」の関係と同じで、人を共同体に縛るという大きなデメリットをもっていた

💡「贈与経済2.0」とは

慶應義塾大学の荒谷大輔教授の最新の研究成果をもとに、従来の贈与経済(=贈与経済1.0)のデメリットをブロックチェーン技術を用いて解消し、束縛のないグローバルな贈与経済圏を実現するもの。

トピックス

-

「贈与経済2.0」のプラットフォームとしてWebアプリを提供、Xに似たUIで贈与をブロックチェーン上に記録します

-

昨年1年間、高円寺の商店街にある喫茶店(Café&Bar BlueMoon)等で、見返りを求めない無償の贈与で店を回す実証実験を行った

-

アプリをプラットフォームとすることで、全国各地で生まれている贈与経済圏をネットワークでつないでいく(ローンチ2日目にして全国各地で、400名を超えるをユーザーと1500を超える感謝の履歴が刻まれました)

ハートランド:贈与経済2.0 Webサイト

ハートランド・アプリ

ハートランド・アプリの使い方(ウェブサイト)

https://www.heart-land.io/4c7d00318c874010bc286a8b6ff7855b

・ハートランド・プロジェクトの背景と思い

少し大きな話ですが、このプロジェクトの背景には、人文科学が近代以降300年のあいだが培ってきた研究の積み重ねがあります。「お金にならない」ために切り捨てられがちな人文科学の学問ですが、そこでは、ともすれば「当たり前」と見なすような社会の枠組みをゼロベースで見直す試みが続けられてきました。近年、気候変動や格差拡大、金融危機など、資本主義経済の問題が大きな課題として突きつけられてきていますが、人文科学の研究はこのような場面でようやく活きるものになっていると思われます。

ハートランド・プロジェクトでは、こうした人文科学の研究成果の上に、資本主義経済を単に外側から批判するのではなく、私たちが実際に生きている環境としてゼロベースで見直すことを通じて、資本主義経済の問題点を補う仕組みを提案します。

資本主義経済は、そもそも、アダム・スミスの「道徳論」をベースに出来ている仕組みですが、そこでは市場原理に基づいた分配が最も「フェア」なものと見なされるのでした。各人が平等な立場で競争する中でお金を多く稼いだ人がよりたくさんの社会のリソースにアクセスできる権利をもつという仕組みです。公平にいって、それは非常によくできた仕組みで、それによって経済が発展してきた歴史があります。ただ、その仕組は、アダム・スミス自身がいっていることですが「お金さえあれば何でもできる」ということを餌(えさ)に「お金を得るためには社会のルールをきちんと身につけなければならない」という道徳を人々に課すものでもあるのでした。何でもしてもいい「自由」を与えられているけど、実際にはそれほど「自由」でもないという私たちの日常は、いろんな「神話」を外してゼロベースで考え直せば、そんな仕組みで出来ていることがわかります。

とりわけ、私たちが「不自由」を感じるのは、「お金がなくなること」の不安に常にさらされることです。資本主義経済は、お金がない人は他人の労働の成果(例えば食べ物)をえることができないので、生きるためにお金を得ることが不可欠になっているのでした。しかし、「お金」を介したやり取りだけがすべてではありません。資本主義経済以外にも、他者の労働の成果にアクセスできる仕組みは存在します。市場原理を介した分配だけが唯一の「フェア」なものなのではなく、互いの贈与の中で成立する「フェアネス」も存在します。資本主義以前に機能していた「贈与経済」は、多くの問題点を含むものでしたが、その問題点を解決するために提案されたのが「贈与経済2.0」です。ハートランド・プロジェクトでは、ブロックチェーン技術を用いた新しい贈与経済を社会実装するための試みをはじめました。

・ハートランド・プロジェクトの始動

2022年6月、東洋経済オンライン様のウェブ記事で構想が伝えられると800名を超える有志の方々が集まり「贈与経済2.0」の社会実装を目指した活動がはじまりました。驚くべきことに、そうした活動自体を「贈与経済」によって進めることが出来ています。2023年からは公益財団法人トヨタ財団〈特定課題〉「先端技術と共創する新たな人間社会」の助成をいただき、いよいよ実証実験がはじまります!

メディア掲載・イベント実績

最新の情報はこちら

『贈与経済2.0:お金を稼がなくても生きていける世界に暮らす』(荒谷大輔著、翔泳社、2024)

Amazonの「思想誌」カテゴリーで「ベストセラー1位」を取りました!

【各界激賞!】

■斎藤幸平氏(東京大学准教授)

哲学者が切り開く資本主義を超えた「贈与経済2.0」に、ワクワクが止まらない!

■大澤真幸氏(社会学者)

哲学的思索と実践的配慮の総合。資本主義とは異なる経済は可能だ!

■樫田光氏(元メルカリ データ分析チーム責任者)

金に依る自由か、人の結びつきか。資本主義の矛盾を巡る思考の冒険。

■中里唯馬氏(ファッションデザイナー)

人と人との間に新たな繋がりを創り出そうと果敢に挑む筆者の眼差しは、人類未到の難題

・1年間の実証実験で実際に生まれたストーリー

アプリのローンチに先立って、東京・高円寺の商店街にあるカフェが参加者による見返りのない贈与によって運営されました。カフェなので普通に飲み物を提供する場所なのですが、店員はもともとお客さんだった人も多く、無償で働いています。「ボランティア」というよりも「やりたいから(やりたい限りで)やる」というスタンスで、その場で生まれる交流を楽しみながら、生み出される「関係」が資本として機能する実感を得られる限りで参加するという感じでした。2025年4月現在で20名超の参加者がそれぞれにできる贈与を持ち寄って運営するという場になっていますが、これが奇跡的に(?)非常に上手くいっています。参加者はそれぞれが「好きでやっている」という関わりなので仲間意識に基づく変な束縛もなく、自由にできているのでした。いくつか印象深い贈与の例を書いておきます。

建物オーナーによる贈与(地代より関係)

カフェは高円寺の商店街に面した非常によい立地になっていて、普通に賃貸に出せば高い家賃をとることのできる場所を借りて運営しています。カフェの売上を家賃代わりに献上しているものの、売上アップを至上命題とするようなかたちではなく関係を生むことを目指して運営されているので、売上高自体はそれほど高くなく、普通に貸すのに比べてだいぶ低い金額しかオーナーに渡せていません。しかし、オーナー自身、その場を関係を生むものにしたいという意識を強くもっていて、微妙な売上を快く受け入れてくれているのでした。オーナーが経済的に豊かだからできることか、といえば、そうでもなく、オーナーは建物のローンを抱えていて、それを返さなければならないのでした。つまり、足りない分を自分で補っているわけで、カフェを維持するにあたって一番の贈与をしているのはオーナーという状況で運営されています。

参加者のひとりがカフェに拠点を移動(家賃を贈与に)

上の例のように、建物のオーナーによる負担があまりに大きいことを知った参加者の刺青師の方が、それまで構えていた施術所を引き払って、カフェがある建物の地下に拠点を移してくれることになりました。「不動産屋の仲介だけで実際に合ったことのない大家に払うよりも、同じ金額を渡して喜んでくれる方がよっぽどいい」ということで、多少手狭で条件が悪くなるにもかかわらず、移動してもらったのでした。以前の施術所は住居も兼ねていたため、その方はオーナーと一緒にその場所に住みはじめることにもなったのですが(もともと、宿泊施設の登録をしている場所でほかにも居住者がいます)、それでも、実際にその贈与がその方の信頼の基盤になっていることは間違いありません。贈与の記録は、その場に来た人との間に新しい関係を生み出し、単なる利他にとどまらない価値として機能しています。

トラブルを個人で抱えず相談できる(セーフティネットとしての贈与経済)

参加者のひとりが、居住している賃貸の更新を停止したあと仕事が忙しすぎて退去日まで新しい住居を見つけられなかったとき、別の参加者が運営している事務所の空きスペースに荷物を置かせてもらえて事なきを得たことがありました。その方がいうには「地方出身で東京に出てきている身として、何かあったときに相談できる場所があること自体が非常にありがたかった」ということで、すべてを自己責任で解決しないといけない現在の社会の中で、贈与経済2.0がセーフティネットとして機能していることが実感されました。そのときはたまたま実証実験参加者の中に助けられる人がいたのでよかったのですが、トラブルの大きさによっては付き合いがある中で解決できる人がいない場合もあるでしょう。贈与経済2.0のプラットフォームとなるアプリができたことで、自分で助けられないヘルプを自分のフォロワーに流して、助けられる人へとつなげることもできるようになりました。

・今後の展開:贈与経済のグローバル化

この後は、プラットフォームとなるアプリを全世界で使ってもらうフェーズに入ります。具体的な人間関係に基づく「贈与経済」は、原理的にローカルなものとして機能しますが、ハートランド・プロジェクトは、ローカルなコミュニティで培った贈与の記録を(贈与経済に参加している)全世界のコミュニティで通用する信頼の基礎とする仕組みを提供しています。ローカルな関係をベースとした贈与経済をネットワークでつないでいくことで、お金とは異なる関係資本をグローバルな価値として機能することになるのです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像