日本国内全体で人口減少が進行する中、特に関係人口の少ない地域では自治体による地域維持への取り組みをよく目にするようになりました。移住促進や観光客の誘致など地方創生に力を入れる施策も定着しつつあります。

4月より新年度が始まり、「移住支援金」などの制度を新設・更新する自治体が多いタイミング。まさに、プレスリリースで地域の魅力や移住支援制度を発信する良い機会です。

本記事では、地方への移住促進を目的としたプレスリリースの効果的な書き方や、実際の事例を紹介しながら、情報発信によって移住検討者の“行動”を促すポイントを解説します。

ダウンロードファイルは、「解説付きWordのテンプレート」と「PR Editorのテンプレート」の2種類。活用方法については、「Wordファイルインポート機能とは?使い方とメリット・注意点」をご覧ください。

移住促進にプレスリリースが必要な理由とメリット

移住希望者の多くは、インターネット検索、SNSやメディア記事などから情報収集を始めます。そのなかで、プレスリリースという「信頼性のある一次情報」が各種ニュースサイトやキュレーションサイト掲載・転載されることで、広く多様な層に届けられ、移住検討のきっかけにも。プレスリリースを配信することでどのようなメリットがあるのか、3つの観点で解説します。

メリット1.認知:情報の届きにくさを解消する

少子高齢化や都市部への人口集中により、多くの地方では関係人口も減少しています。そうした地域では、そもそも地域の存在が知られていない、魅力が適切に伝えられていないという課題を感じている自治体関係者も多いのではないでしょうか。

その中で、自治体が「自ら語る」プレスリリースの力は大きな意味を持ちます。プレスリリースを配信することでメディアやSNSを通じて広範囲に情報を届けられ、地域の存在を知ってもらうことにつながるでしょう。

メリット2.理解:信頼性の高い情報源としての役割を持つ

プレスリリースは公式文書であり、メディアだけでなく生活者からも大きな信頼があります。例えば、移住希望者に対しては正確で詳細な情報を提供することで、理解を深め、懸念点がある人に対しては安心材料になるでしょう。

自治体の公式ホームページでの情報発信はもちろん大切ですが、必要なときにすぐに検索できる情報へのアクセスのしやすさ、必要な情報だけを得られるわかりやすさもポイントです。

メリット3.認知×理解:移住検討者との接点を創出する

移住を検討している人々は、インターネットやSNSを活用しての情報収集は必ず行っているといってもよいでしょう。地域の最新情報は、移住検討者に関心を持ってもらうための新たな接点。

制度や支援内容だけでなく、自治体や長く住む人から見た地域環境、移住者から見た移住前後での気づきなどを告げることで、この地域に暮らす魅力を伝えることができます。

移住促進におけるプレスリリースの構成要素と執筆ポイント

効果を最大限に引き出すためには、情報を整理し、わかりやすく伝える構成が欠かせません。ここでは、読み手に魅力的かつ信頼性のある情報を届けるための構成要素と執筆の際のポイントを紹介します。

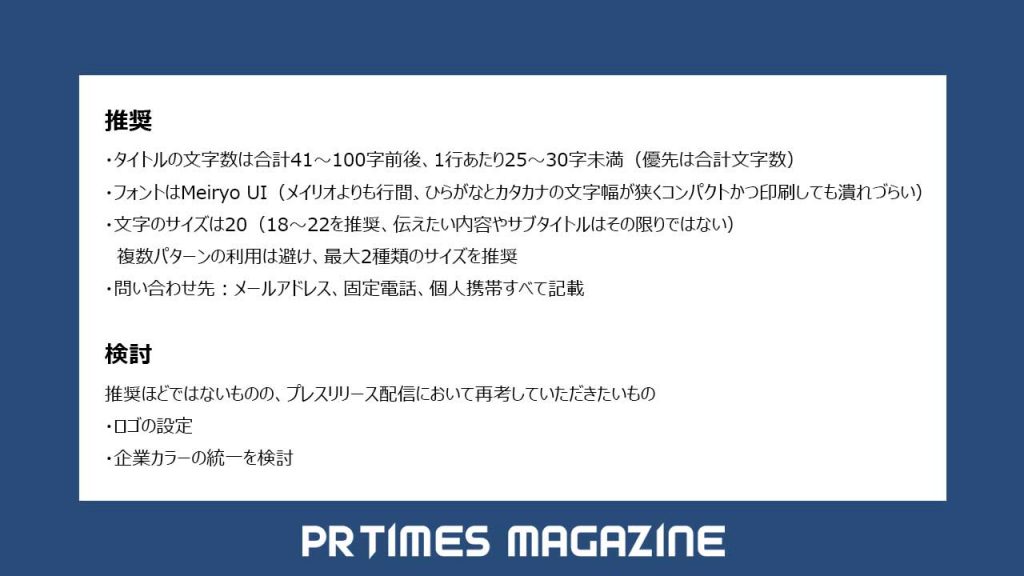

ポイント1.タイトル・リード文

タイトルとリード文は最初に目に入る重要な項目。読み手の関心を引きつける必要があります。タイトルでは、「誰に向けた施策か」「どのような支援・制度か」などを明確にします。

(タイトル例)

【〇〇県△△町】新婚・子育て世帯向け移住支援金を新設|海と山に囲まれた“ちょうどいい田舎”での自然暮らしを応援します(対象:~yyyy.mm.dd移住申請)

ポイントは、地名、対象者、支援内容を明示し、地域が想起できるタイトルにすることです。

リード文では、実施する背景や対象者が抱えているであろう課題感を端的に記載。そうすることで、対象者にとって自分ごと化しやすく、メディア側にとっても社会性、地域性を感じやすくなります。また移住に関する支援・制度の概要にも触れ、本文でより詳しく展開する構成にしましょう。

ポイント2.背景・目的

なぜその支援制度を実施するのか、どのような地域課題を解決したいのかを記載します。単に「新制度を開始します」と伝えるのではなく、「〇〇年以降、転出超過が続いており、若年層の定住促進が急務のため」「特産品である〇〇農家の後継者不足の解消のため」など、地域が抱える現実や課題を背景に添えることで説得力が増します。

ポイント3.支援制度・施策の概要

支援金の金額、支給対象、条件、募集期間、応募方法など、読み手が「自分も該当するか」を判断できるよう、具体的かつ網羅的に情報を掲載します。

また、「支援金を使ってどのような暮らしが可能か」など、実際の活用イメージを添えることで、単なる制度の紹介にとどまらない実践的な情報になります。活用イメージについては写真、図や表を使うとよりわかりやすいでしょう。

ポイント4.地域の魅力

移住支援制度の紹介だけでなく、「なぜこの土地で暮らすことが魅力的なのか」という視点も忘れてはなりません。

自然の美しさ、食文化、気候、コミュニティの温かさなど、地域ならではの特色を盛り込みましょう。前述した通り、地域で実際に暮らしている方々の声や日常の写真などを交えることで、読み手が自分の生活を重ねやすくなります。

ポイント5.問い合わせ先・公式情報

最終的に資料請求、説明会参加などのアクションにつなげるために、問い合わせ先の部署名・連絡先・Webサイトのリンクを明記します。

読み手が「次にどう動けばよいか」を迷わず理解できるように、情報の配置にも配慮しましょう。できればQRコードやSNSリンクも添えると読み手にとって便利です。

移住を促進するプレスリリース作成前の準備と注意点

地方への移住促進に関する情報を発信する前に、準備しておくべき情報やヒアリングのポイントをまとめました。プレスリリースに落とし込むためにも、このステップは重要です。注意点とあわせてご覧ください。

1.移住希望者が求める情報の把握

自治体の視点ではなく、移住希望者が知りたい情報を中心に据えることが重要です。具体的には以下のポイントが挙げられます。

実際の移住者の体験談や成功事例

地方への移住を検討している人々は、実際に移住した人々の生の声や体験談を求めています。移住に成功した方々の暮らしを紹介することで、移住後の生活イメージを具体的に描く手助けとなります。

体験談を集めるためには、自治体内部の関係部署との連携を欠かすことはできません。定住支援課、企画政策課、地域おこし協力隊など、幅広い部署・人材と連携して対象となる方を見つけましょう。

子育て・教育環境、医療体制、交通アクセスの利便性

家族連れの移住希望者にとって、子育て支援や教育環境、医療サービスの充実度、交通の利便性は重要な判断材料です。これらの情報を詳細に提供することで、安心感を与えることができます。

例えば、「自然が豊かです」のように抽象的な表現ではなく、「保育園から徒歩5分で田んぼに囲まれた公園へ行ける」など、数字や事例を用いた具体的な表記ができるように情報を準備しましょう。

就業支援や起業支援などの仕事に関する情報

移住後の生計を立てるための就業機会や起業支援の有無は、移住を決断するうえで大きな要素となります。具体的な支援内容や成功事例を紹介することで、移住へのハードルを下げることができます。

住宅支援や住まい探しのサポート体制

住まいの確保は移住における重要なステップです。住宅支援制度や住まい探しのサポート体制を明示することで、移住希望者の不安を軽減できます。サポート体制の例としては、お試し移住の実施、仲介業者や引っ越し業者の紹介や割引、公共交通機関が整っていない地域は住まい探しや移住後の買い出しに必要な自動車や軽トラックの貸し出しなども有効かもしれません。

地域コミュニティやイベント、住民との交流の機会

新しい土地での人間関係の構築は、移住希望者にとって大きな関心事です。地域コミュニティの紹介や交流イベントの情報を提供することで、移住後の地域への馴染みやすさを伝えられます。

自治体主催のもの、移住者同士で活性化されたものそれぞれどのようなコミュニティやイベントがあるのか、どのような方を対象とし、開催頻度はどの程度なのかなどを記載するようにしましょう。一方、コミュニティに入ることに積極的ではない方もいるはずです。そのような方々に対する配慮についても触れるとよいでしょう。

2.支援制度の具体的な活用事例の提示

地域の支援制度は、金額や対象者、条件などの「制度内容」を伝えることに加えて、実際に制度を活用した人の“ストーリー”を紹介することで、読み手にとっての実感を伴った情報になります。例えば「移住支援金を活用して地元で起業した30代男性」「子育て支援制度を利用して移住した都市部の家族」など、具体的なライフスタイルと併せて掲載できるように準備をしておくと、自分ごととして移住を想像してもらえるようになります。

特にポイントとなるのは、以下の3点です。

- 支援制度利用者のプロフィール(年齢、家族構成、前職など)

- 利用した支援制度の名称と支援内容

- 支援制度を利用して実現できたこと(例:開業、住宅取得、子育て支援)

このような情報は、地域内の関係各所(定住促進課や産業振興課、地域おこし協力隊OBなど)からヒアリングを行うことで集めることができます。制度説明だけで終わらず、制度を使って「何が実現できたか」、移住者が「どんな変化を感じたか」にフォーカスし、共感を得ることがカギです。

移住促進に向けたプレスリリースの配信事例30選

地方への移住促進につながるプレスリリースとして参考になる配信事例を紹介します。23の自治体を30種に分け、ポイントとともに提示しています。

新支援・新制度の導入

愛媛県今治市:地方移住や二拠点(多拠点)生活にむけた学校

- 大人だけでなく子どもの視点に立った訴求ができている

- 新しい価値を提供することで、移住だけでない関係人口増加に訴求できている

参考:「新しい学校のかたち」今治版デュアルスクールで叶える理想の暮らしと学び

北海道檜山郡(檜山振興局の郡):ワーケーション

- 都市圏からの移住者に向けた内容であることをタイトルで表現している

- 実施する背景や今後の展望を記すことで、生活者が自分ごと化できる

- 必要な情報を別ページですぐに確認できるよう、関連リンクが適正に設定されている

参考:北海道・檜山(ひやま)地域で「ワーケーション」に関する取組を進めています!

埼玉県行田市:奨学金返還支援

- 支援対象をタイトルに掲載し、情報を届けたい人の離脱を防ぐ工夫をしている

- 必要な情報を別ページですぐに確認できるよう、関連リンクが適正に設定されている

奈良県吉野町:プロモーション戦略に沿ったプロジェクト始動

- どんな人の挑戦を想定しているのかがわかるサムネイルを使用している

- 策定したシティプロモーション戦略を展開することで、今後への期待が抱かれやすくなっている

参考:100年後に吉野をつなぐプロジェクト、「挑戦の地、吉野」始動!吉野町シティプロモーション戦略を策定いたしました

埼玉県北本市:地域の交流活性化のための協業

- 北本市が目指すまちづくりを伝えることができ、移住後に交流を図れる地域であることを期待してもらえる

- イラストを用い、視覚でもわかりやすくしている

参考:【埼玉県北本市】「ファンが広がり、好きがつながる北本団地」を目指して 街活性室株式会社と協定を締結

北本市の広報PRでは共創を大切にしており、以下ではシティプロモーションの担当者からのお話をまとめています。

セミナーやイベント開催

奈良県奈良市:地元企業協力の体験プログラム

- 奈良市が掲げることを明示しており、一貫性と実現に対する本気度が伝わる

- 奈良市ならではの取り組みであり、地元企業との関係性も感じられる

- 前年度も実施していることを伝え、安心感を与えられている

参考:奈良市で地域に根ざす地元企業と新規事業に取り組むプログラム「ならわい」が令和6年度も始まります!

2021年時点で、過去最大の転入者数増を実現した奈良市は、早い段階でオンライン移住相談、お試し移住制度、広報大使、ふるさと納税事業者の発信促進、学生活動の支援などに取り組んでいた自治体です。以下では、奈良市の広報PR担当者によるセミナー内容がご覧いただけます。

石川県:WORK&暮らし方セミナー

- 「ものづくり」でどんな人に向けられたセミナーかが伝わる、目に留まりやすいタイトル

- 石川県の特徴をタイトルで判断できる

- その特徴と実際に活躍している人を表しながらも、イラストと実際の人物のかけ合わせによって目を引くサムネイルになっている

参考:石川県で盛り上がる「ものづくり」の仕事で夢を叶える 人気のゲーム業界から家具・インテリアまで「イシカワで働く/ WORK&暮らし方セミナー」

徳島県:関係者との交流フェア

- 交流できる市区町村の多さを文字だけでなく視覚で伝えることができている

- 参加特典を地元企業や関係者にちなんだものにして、よりコンセプトに沿った催しであることを訴求している

参考:【大阪開催!】1/19(日)「とくしま・丸ごと移住交流フェア」

また、同県ではハンドブックの発刊「移住ハンドブック「旅する、暮らす、徳島県」発刊しました!」という新しいアプローチも実施。手に取ってもらうことで、移住の意向を高めようと取り組んでいます。

静岡県:移住×古民家再生セミナー

- どんな人に向けられたセミナーかが伝わる、目に留まりやすいタイトル

- 人柄が伝わる写真、プロフィールがあることでどんな人から話が聞けるのかイメージしやすくなっている

参考:【2月9日】静岡県主催 移住×古民家再生セミナーを開催します

島根県隠岐郡海士町:リアル会場・オンラインハイブリッドセミナー

- 離島ならではの懸念点に対して専門家の登壇により強く訴求できている

- 隠岐郡海士町ではなく離島全体の懸念のため、離島への移住希望者に広げて訴求できている

参考:島人医師がリアルを語る「離島医療会議」3/8海士町+オンラインでハイブリッド開催!医師・コメディカル・関心者大歓迎(参加無料)

茨城県つくば市:車中泊イベント

- メディアを招待することで参加者以外の人にも認知を高められるようにしている

- イベント開催時だけでなく、開催後や派生したイベントも発信することで対象者へのタッチポイントを増やしている

参考:開催目前!「つくばVAN泊2019」の楽しみ方!

参考:令和初GW前に横浜で緊急開催!「つくばVAN泊」スピンオフイベント!

参考:「バンライフ」に見る、これからの「持続可能な暮らし」「多拠点居住」の可能性とは?

つくば市はすでに新規の移住促進ではなく、都市を持続的に維持していくための取り組みを強化していますが、2023年に人口増加率で全国1位となった自治体。以下の取材も合わせてご覧ください。

セミナーやイベントはもっとも多いプレスリリースの配信機会です。そのほか自治体の配信事例もあわせて参考にしてみてください。

- 島根県:しまね移住体感オンラインツアー【移住のネック編】

- 長崎県五島市:移住の不安を解消!五島市オンラインセミナーで、具体的な情報とヒントを手に入れよう!

- 千葉県香取市:【3/16】千葉県に移住を考える方必見!「ちば合同移住相談会」に香取市地域おこし協力隊が出展【千葉県香取市】

- 神奈川県小田原市:【神奈川県小田原市】小田原移住のリアルが分かる!先輩移住者と話せる参加型移住セミナーを開催!

- 北海道:11/20開催! 北海道で暮らすというコト(北海道移住×大自然との共存)

移住実績(社会増減)報告

長野県飯綱町:人口増加

- 実際に移住が進んでいることを数字で伝えることで安心感につながる

- 人口増加の理由として「自然環境」「子育て支援」「移住者への助成」を挙げていることでこの点において興味を持ってもらえる

参考:長野県 飯綱町 2024年は町発足以来 初の社会増へ!

茨城県境町:人口増加

- 掲げている目標とそれに対する具体的な施策を記し、自治体としての姿勢を伝えられている

- 「移住者増の人気地ベスト100」の結果を用い、第三者評価を加えることで信ぴょう性を高められている

- 転入、転出の結果だけでなく、応募数の数字や転入者の具体的な属性によってより関心を引き付けている

プロモーション活動

岐阜県飛騨市:シティプロモーション動画

- 新しいユニークな取り組みを発表することで人口が減る中でも前向きな市政を伝えている

- 制作発表を行うなど住民へのロイヤルティ向上を伝え、移住後の期待も抱かせている

参考:【岐阜県飛騨市】シティプロモーション動画とポスターが完成 ~暮らし 息づく このまちに~

また、飛騨市は全国に先駆けてさまざまな取り組みを実施している自治体のひとつです。実際に広報PRに携わる方々にお話を伺っていますので合わせてご覧ください。

長崎県南島原市:スペシャルムービー

- さまざまな画角の写真を多数掲載することで、メディアも活用しやすくなっている

- 一般的に知られていない特性を紹介することで、関心を得やすくなっている

- 地域の特性を表す写真と一緒に紹介することでその土地をイメージしやすくなっている

参考:水川あさみが長崎県南島原市をめぐる。“清く 楽しく みずみずしく”スペシャルムービー&特設webサイト公開!

山口県:PR動画

- 複数のテーマ展開がひと目でわかり、いずれかの選択肢は選んでもらいやすくなっている

- 動画の一部が画像で切り抜かれており、テキストだけよりも興味をもってもらいやすくなっている

参考:村重杏奈さん出演!山口県の暮らしやすさPR動画「マイピース&マイペース山口県」全3編を公開!

福井県坂井市:移住に特化したLP(ランディングページ)

- 大学生制作という地域性以外の切り口を立てていることで話題性が広がる

- 大学と市との連携や当事者のコメントがあり、独自性を伝えられている

そのほか

直接的な移住促進に関する取り組みではないものの、自治体の姿勢が伝わることで間接的に移住の意向が高められるであろう事例も紹介します。

愛媛県今治市:終活サポート事業

- 事業に取り組む背景が当事者だけでなく家族のことも触れられていることで共感を得やすい

- どのようなタイミングで役立つかなど詳しい概要があることで活用イメージがわきやすい

- 手続き方法が図と一緒に掲載されていることでわかりやすい

参考:「住むだけじゃない、住み続けたい田舎へ。」『終活』で未来を紡ぐ今治市

埼玉県戸田市:市民に対する支援拡大

- 子育て世代からシニア層まで幅広い支援内容を積極的に発信し、偏りを感じない

- 実施する取り組みを細かく発信することで税金の使い道に対する信頼につながる

参考:【埼玉県戸田市】100年健康プロジェクト シニア活躍推進介護予防リーダー10年活動継続表彰式を開催

参考:【埼玉県戸田市】「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加~連携自治体が19府県191市町村の計210自治体に大幅拡大~

参考:【埼玉県戸田市】「とだの保育の質・魅力向上プロジェクト会議」を開催します

参考:【埼玉県戸田市】全産婦を対象に「産後ケア事業」を拡大しました

そのほか、埼玉県内で平均年齢の低い戸田市がどのように住民へ情報を提供しているのか。プレスリリース配信を始めたころを振り返ってお話いただいています。

プレスリリース作成の基礎知識

プレスリリース作成にあたり大切なことは、行動した人の想いを込めることです。しかし、見せ方にも工夫は必要です。

どのようなプレスリリースにもあてはまる、プレスリリース作成の基礎知識をご紹介します。

プレスリリース作成の基礎知識・テンプレートダウンロード

テンプレートを使ったインポート機能の詳細は、以下の記事をご覧ください。

さいごに:移住は「制度」だけでなく「物語」で選ばれる

地方移住は、移住制度の有無だけで決められるものではありません。移住を検討する人にとっては、家族の暮らし、自分の仕事、地域とのつながりなど、総合的な生き方の選択です。だからこそ、自治体からの発信は、制度だけではなくその土地で暮らす理由を知ってもらうことが大切。

プレスリリースは、支援制度を広めるというものだけではなく、歴史やこれから目指していることを含めた地域の魅力を伝えられる機会でもあります。時には、自治体だけでなく地元の企業や移住経験者など関係者に協力を仰ぎ、どんな人が、どんな想いでその地域で暮らしているのか、その地域に移住したのかというストーリーを伝え、多くの人との接点を作り出していきましょう。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする